理科【基本】昆虫

問1

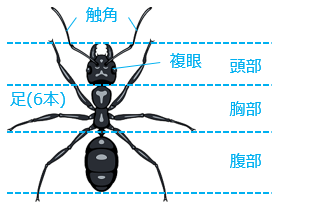

昆虫の体のつくりについてまとめました。□ に当てはまる言葉を答えなさい。

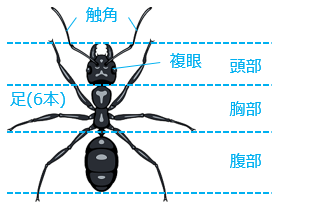

(1)昆虫の体は、\(\boxed{ア}\) 部、\(\boxed{イ}\) 部、\(\boxed{ウ}\) 部の 3 つの部分にわかれています。

- 答え(1)

- ア:頭 イ:胸 ウ:腹

- 解説(1)

(2)昆虫の眼には、色や形を見分ける \(\boxed{ア}\) と、光の当たる方向や明るさを感じる \(\boxed{イ}\) があります。

- 答え(2)

- ア:複眼 イ:単眼

(3)昆虫の頭部には、においやさわった物を感じる □ があります。

- 答え(3)

- 触角

- 解説(2)(3)

※複眼と単眼の両方を持つものと、どちらか一方しか持たないものがある。幼虫と成虫で目の構造が変わるものもいる。

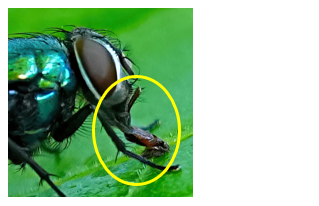

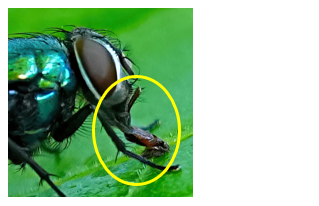

(4)昆虫の成虫の口は食べ物の種類に適した形をしています。生きた虫や草などを \(\boxed{ア}\) のに適した形、木のみきのしるや花のみつを \(\boxed{イ}\) のに適した形、樹液やくさった物を \(\boxed{ウ}\) のに適した形があります。

- 答え(4)

- ア:かむ イ:すう ウ:なめる

- 解説(4)

| 食べ方 | 食べ物 | 昆虫(例) |

| かむ | 生きた虫

草 |  | トンボ |

| バッタ |

| スズメバチ |

| すう | 花のみつ

木のしる |  | チョウ |

| セミ |

| なめる | 樹液

くさったもの |  | カブトムシ |

| ハエ |

(5)昆虫の足は、\(\boxed{ア}\) 部に \(\boxed{イ}\) 本ついています。

- 答え(5)

- ア:胸 イ:6

(6)昆虫の羽は、体の □ 部についています。

- 答え(6)

- 胸

(7)羽を持つ昆虫についてです。多くの昆虫の羽の枚数は \(\boxed{ア}\) 枚ですが、ハエやアブなどは \(\boxed{イ}\) 枚です。

- 答え(7)

- ア:4 イ:2

- 解説(5)(6)(7)

※足は、歩いたり、物につかまったり、えさをとらえたりするために使われる。すむ場所に適した形をしている。

※羽はとぶために使われる。

※ほとんどの昆虫の羽の枚数は 4 枚。羽の枚数が 2 枚の昆虫を覚えておこう!!

羽が 2 枚の代表的な昆虫は「はえーカーブ(速いカーブ)」⇒ 「ハエ」「カ」「アブ」

※足が 8 本あるクモは昆虫ではない。

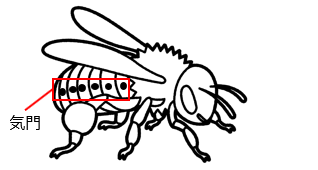

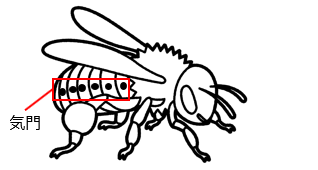

(8)昆虫は \(\boxed{ア}\) 部にある \(\boxed{イ}\) で呼吸しています。

- 答え(8)

- ア:腹 イ:気門

- 解説(8)

問2

昆虫の育ち方についてまとめました。□ に当てはまる言葉を答えなさい。

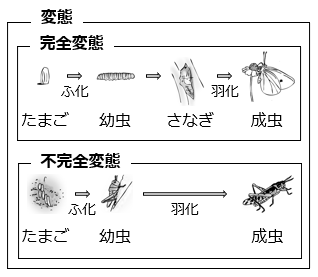

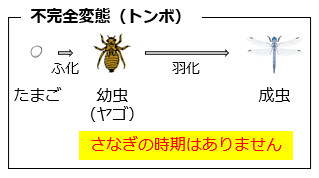

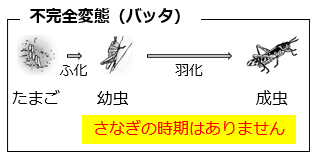

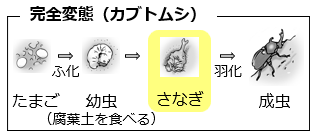

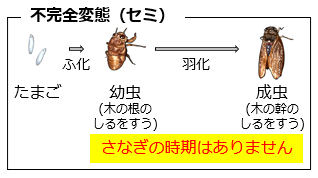

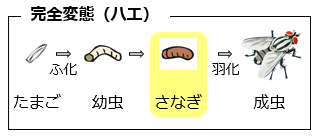

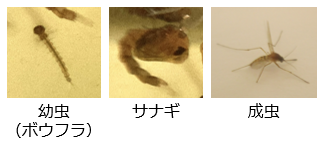

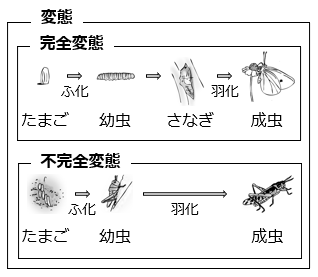

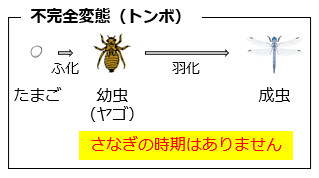

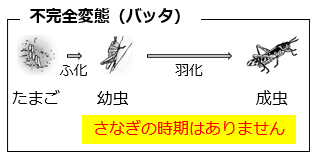

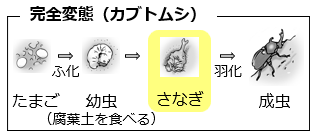

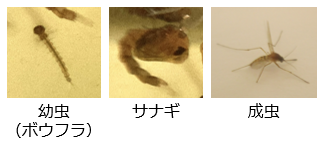

(1)昆虫はたまごから成虫へと育っていくとき、体のつくりを大きく変えます。このことを、\(\boxed{ア}\) といいます。\(\boxed{ア}\) には、「たまご → 幼虫 → さなぎ → 成虫」の順に育つ \(\boxed{イ}\) と、「たまご → 幼虫 → 成虫」の順に育つ \(\boxed{ウ}\) があります。

- 答え(1)

- ア:変態 イ:完全変態 ウ:不完全変態

(2)たまごから幼虫になることを \(\boxed{ア}\) といい、幼虫またはさなぎから成虫になることを \(\boxed{イ}\) といいます。

- 答え(2)

- ア:ふ化 イ:羽化

(3)\(\boxed{ア}\) 変態では、幼虫と成虫で食べ物が大きく変わります。\(\boxed{イ}\) 変態では、幼虫と成虫で食べ物が大きく変わりません。

- 答え(3)

- ア:完全 イ:不完全

- 解説(1)(2)(3)

完全変態:アゲハチョウ・モンシロチョウ・カブトムシ・ハチ・アリ・ハ・カなど

不完全変態:コオロギ・セミ・バッタ・カマキリ・トンボなど

※ほとんどの昆虫は完全変態なので、不完全変態の昆虫を覚えておきましょう!!

不完全変態の代表的な昆虫は「かっとばせごきこ(かっ飛ばせ!ゴキ、殺!)」⇒ 「カマキリ」「トンボ」「バッタ」「セミ」「ゴキブリ」「コオロギ」

(4)幼虫は体を大きくするために、□ します。

- 答え(4)

- 脱皮

問3

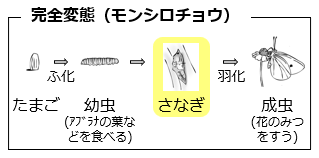

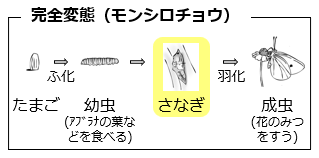

モンシロチョウについて、□ に当てはまる言葉を答えなさい。

(1)モンシロチョウは \(\boxed{ア}\) 変態の仲間で、\(\boxed{イ}\) の時期があります。

- 答え(1)

- ア:完全 イ:さなぎ

(2)モンシロチョウは、幼虫の時期には □ などの葉を食べます。

- 答え(2)

- アブラナ

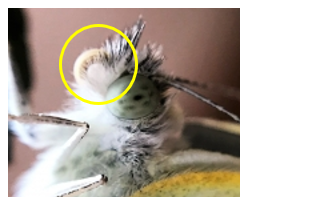

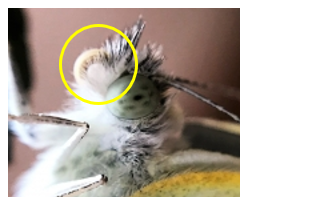

(3)モンシロチョウの成虫の口は、\(\boxed{ア}\) を \(\boxed{イ}\) のに適した形をしています。

- 答え(3)

- ア:花のみつ イ:すう

- 解説(1)(2)(3)

- (1)(2)

※アゲハチョウの幼虫はミカンの葉を食べる

(3)【モンシロチョウの成虫の口】みつをすうのに適した形

ストローのような口をのばしてみつをすう

すわないときは、まかれている

(4)ふ化してたまごから出てきた幼虫を1令幼虫といいます。モンシロチョウの幼虫は、終令までに \(\boxed{ア}\) 回脱皮し、\(\boxed{イ}\) 令まで成長します。

- 答え(4)

- ア:4 イ:5

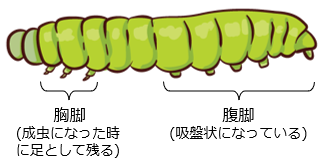

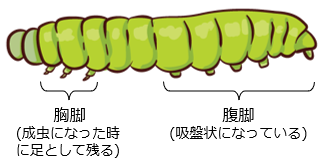

(5)モンシロチョウの幼虫には \(\boxed{ア}\) 本のあしがあります。そのうち、つめのあるあしは \(\boxed{イ}\) 本、きゅうばんのようなあしは \(\boxed{ウ}\) 本です。

- 答え(5)

- ア:16 イ:6 ウ:10

- 解説(5)

(6)モンシロチョウの羽は □ 枚です。

- 答え(6)

- 4

- 解説(6)

問4

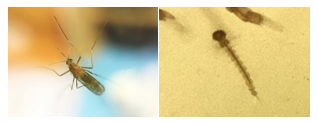

トンボについて、□ に当てはまる言葉を答えなさい。

(1)トンボは \(\boxed{ア}\) 変態の仲間です。\(\boxed{ア}\) 変態の仲間には \(\boxed{イ}\) の時期がありません。

- 答え(1)

- ア:不完全 イ:さなぎ

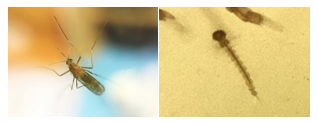

(2)トンボの幼虫は \(\boxed{ア}\) とよばれ、\(\boxed{イ}\) で生活します。

- 答え(2)

- ア:ヤゴ イ:水中

- 解説(1)(2)

- (1)

(2)【オニヤンマのヤゴ】

(3)トンボは幼虫も成虫も肉食で、□ のに適した口の形をしています。

- 答え(3)

- かむ

- 解説(3)

- 【トンボの口】成虫も幼虫も同じ

成虫:

幼虫:

大きなあごで生きた虫をかんで食べる

(4)トンボの羽は □ 枚です。

- 答え(4)

- 4

- 解説(4)

- 【シオカラトンボ】

問5

バッタについて、□ に当てはまる言葉を答えなさい。

(1)バッタは \(\boxed{ア}\) 変態の仲間です。\(\boxed{ア}\) 変態の仲間には \(\boxed{イ}\) の時期がありません。

- 答え(1)

- ア:不完全 イ:さなぎ

(2)バッタの食べ物は草です。そのため、口は □ のに適した形をしています。

- 答え(2)

- かむ

- 解説(1)(2)

- (1)

(2)【バッタの口】幼虫も成虫も同じ

大きなあごで草をかんで食べる

(3)バッタの羽は □ 枚です。

- 答え(3)

- 4

- 解説(3)

問6

カブトムシについて、□ に当てはまる言葉を答えなさい。

(1)カブトムシは \(\boxed{ア}\) 変態の仲間で、\(\boxed{イ}\) の時期があります。

- 答え(1)

- ア:完全 イ:さなぎ

(2)カブトムシの幼虫の食べ物は、□ です。

- 答え(2)

- 腐葉土

- 解説(1)(2)

- (1)(2)

(3)カブトムシの成虫の口は、\(\boxed{ア}\) を \(\boxed{イ}\) のに適した形をしています。

- 答え(3)

- ア:樹液 イ:なめる

- 解説(3)

- 【カブトムシの口】

ブラシのように毛の生えた口で樹液をなめとる

(4)カブトムシの羽は □ 枚です。

- 答え(4)

- 4

- 解説(4)

問7

セミについて、□ に当てはまる言葉を答えなさい。

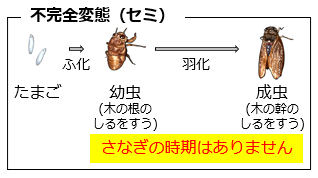

(1)セミは \(\boxed{ア}\) 変態の仲間です。\(\boxed{ア}\) 変態の仲間には \(\boxed{イ}\) の時期がありません。

- 答え(1)

- ア:不完全 イ:さなぎ

(2)セミの食べ物は木のみきのしるです。そのため、口は □ のに適した形をしています。

- 答え(2)

- すう

- 解説(1)(2)

- (1)

(2)【セミの口】幼虫も成虫も同じ

ストローのような口を木のみきにさして、しるをすう

(3)セミの羽は □ 枚です。

- 答え(3)

- 4

- 解説(3)

問8

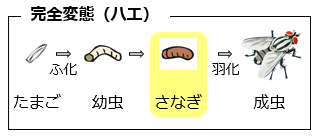

ハエついて、□ に当てはまる言葉を答えなさい。

(1)ハエは \(\boxed{ア}\) 変態の仲間で、\(\boxed{イ}\) の時期があります。

- 答え(1)

- ア:完全 イ:さなぎ

- 解説(1)

(2)ハエの成虫の口は、くさったものを □ のに適した形をしています。

- 答え(2)

- なめる

- 解説(2)

(3)ハエの羽は □ 枚です

- 答え(3)

- 2

- 解説(3)

問9

昆虫の冬ごしについて答えなさい。

(1)たまごで冬ごしする昆虫を 2 つ答えなさい。

- 答え(1)

- 例)バッタ、コオロギ、カマキリ、オビカレハ、アキアカネなど

- 解説(1)

- 秋の昆虫(秋に成虫になる)

(2)幼虫で冬ごしする昆虫を 3 つ答えなさい。

- 答え(2)

- 例)カブトムシ、セミ、オオムラサキ、ミノガ、イラガ、カミキリムシ、トンボ(ギンヤンマ、シオカラトンボ)など

- 解説(2)

- 夏の昆虫(夏に成虫になる)

(3)さなぎで冬ごしする昆虫を 1 つ答えなさい。

- 答え(3)

- 例)モンシロチョウ、アゲハチョウ、スズメガなど

- 解説(3)

- 春の昆虫(春に成虫になる)

(4)成虫で冬ごしする昆虫を 3 つ答えなさい。

- 答え(4)

- 例)テントウムシ、キチョウ、ゲンゴロウ、タガメ、ミツバチ、アリ、ハエ、カなど

- 解説(4)

- たまご・幼虫・さなぎ・成虫のいずれのすがたでも冬をこすものは一般的に成虫で冬越しするとされる

- 昆虫の冬越しの様子

| たまご | 幼虫 | さなぎ | 成虫 |

| 土の中 | バッタ

コオロギ | セミ

カブトムシ | スズメガ | - |

| 石や落ち葉の下 | - | オオムラサキ | - | テントウムシ |

草や枝

林の中 | カマキリ

オビカレハ | ミノガ

イラガ

カミキリムシ | モンシロチョウ

アゲハチョウ | キチョウ |

| 水中 | アキアカネ | ギンヤンマ

シオカラトンボ | - | ゲンゴロウ

タガメ |

| 巣の中 | - | - | - | ミツバチ

アリ |

成虫の

季節 | 秋 | 夏 | 春 | - |

問10

(1)昆虫の育ち方では、一生が「卵→幼虫→サナギ→成虫」のようになるものがあります。これと同じ育ち方をする昆虫を、ア~キから選びなさい。

ア. キリギリス

イ. トンボ

ウ. バッタ

エ. カ

オ. トビムシ

カ. コオロギ

キ. カマキリ

- 答え(1)

- エ

- 解説(1)

- 「卵 → 幼虫 → サナギ → 成虫」⇒ 完全変態の昆虫を選ぶ

【蚊(カ)】

(2)昆虫をア~キから選びなさい。

ア. ムカデ

イ. ゾウリムシ

ウ. クモ

エ. ダンゴムシ

オ. ミミズ

カ. アリ

キ. ミドリムシ

- 答え(2)

- カ

- 解説(2)

- 【昆虫の特徴】

・からだが頭部、胸部、腹部の3つに分かれている

・胸部には6本の足と4枚のはねがある。ただし、はねは2枚のものや、はねを持たないものもいる。

・頭部には2本の触角と、2つの複眼を持つ。

【アリ】はねはない

ムカデ・クモ・ダンゴムシ:昆虫以外の節足動物

ゾウリムシ・ミドリムシ:微生物(プランクトン)

ミミズ:軟体動物

(3)幼虫のときの生活の場が水中である昆虫をア~キから選びなさい。

ア. カブトムシ

イ. セミ

ウ. トンボ

エ. ミツバチ

オ. バッタ

カ. アゲハチョウ

キ. カイコガ

- 答え(3)

- ウ

- 解説(3)

- トンボの幼虫はヤゴと呼ばれ、水中で生活している。

カブトムシ・セミ:土の中

ミツバチ:巣の中

バッタ・アゲハチョウ・カイコガ:草

問11

(1)昆虫の仲間をア~カからすべて選びなさい。

ア. アブラゼミ

イ. ジョロウグモ

ウ. ダンゴムシ

エ. シオカラトンボ

オ. カタツムリ

カ. アシナガバチ

- 答え(1)

- ア、エ、カ

- 解説(1)

- 【昆虫の特徴】

・からだが頭部、胸部、腹部の3つに分かれている

・胸部には6本の足と4枚のはねがある。ただし、はねは2枚のものや、はねを持たないものもいる。

・頭部には2本の触角と、2つの複眼を持つ。

ジョロウグモ・ダンゴムシ:昆虫以外の節足動物

カタツムリ:軟体動物

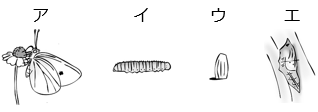

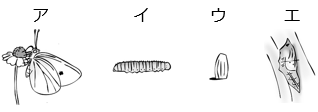

(2)ア~エは昆虫の成長のしかたを、モンシロチョウを例に示しています。ア~エを成長の順番に並べなさい。

- 答え(2)

- ウ → イ → エ → ア

- 解説(2)

- モンシロチョウは完全変態のなかまなので、「卵(ウ)→ 幼虫(イ)→ サナギ(エ)→ 成虫(ア)」の順に成長する。

(3)昆虫はどのようなことをしてからだを大きく成長させていますか。

- 答え(3)

- 脱皮

- 解説(3)

- 昆虫のからだは外側の皮がかたくなってからだを支えているので、そのままでは大きくなることができない。

問12

カブトムシの幼虫をつかまえて飼うことにしました。

(1)カブトムシの幼虫をつかまえて観察し、スケッチするまでに使う器具として適切なものを、ア~オから選びなさい。

ア. シャベル(スコップ)

イ. 鉛筆

ウ. ルーペ

エ. 光学顕微鏡

オ. 虫取りあみ

- 答え(1)

- ア、イ、ウ

- 解説(1)

- ア:カブトムシの幼虫は土の中にいるので掘り出すため

イ:スケッチするため

ウ:拡大してみるため

エ:肉眼では見えない微生物や細胞などを観察する器具 ⇒ ×

オ:カブトムシの幼虫の動きは遅く、飛ばない ⇒ ×

(2)カブトムシの飼い方について説明しています。

カブトムシを飼う容器には \(\boxed{ア}\) を入れ、\(\boxed{イ}\) が直接当たらないようにします。成虫の場合はオスとメスのつがいで入れるか、1匹ずつ入れるようにする。\(\boxed{ウ}\) の終わりごろに卵を産むので、\(\boxed{ア}\) を足して世話をする。

① □ に当てはまる言葉を、それぞれ以下の語句から選択して答えなさい。

ア:乾いた腐葉土・しめった腐葉土・くみ置きした水

イ:日光・雨・風

ウ:春・夏・秋・冬

- 答え(2)- ①

- ア:しめった腐葉土 イ:日光 ウ:夏

- 解説(2)- ①

- ア、イ:カブトムシは山の近くにある雑木林で生息している。日光があまり当たらず、しめった場所を好む。

ウ:産卵するのは成虫。カブトムシは幼虫で冬を越し、夏に成虫になる。

【季節ごとの昆虫の姿】

※冬越しの姿を覚えておくと、他の季節の姿もイメージできるよ!

| 冬 | 春 | 夏 | 秋 |

| さなぎ→ | 成虫 | | |

| 幼虫→ | さなぎ→ | 成虫 | |

| 卵→ | 幼虫→ | さなぎ→ | 成虫 |

② 青字部分で、成虫をたくさんいれてはいけない理由として適切なものをア~エから1つ選びなさい。

ア. お互いを食べ合うから

イ. 卵を食べてしまうから

ウ. けんかをするから

エ. 熱がこもるから

- 答え(2)- ②

- ウ

- 解説(2)- ②

- オスとメスでもエサの取り合いでけんかすることもあるので、基本的には1匹で飼うのがよい。

(3)容器には樹皮や木片も入れた方が良いとされています。その理由として適切なものをア~エから1つ選びなさい。

ア. 樹皮や木片を入れておくと、病気になりにくくなるから

イ. 樹皮や木片がないと、かくれるところがないから

ウ. 与えたエサ以外に樹皮や木片を食べることがあるから

エ. 転ぶと起き上がれなくなるので、樹皮や木片につかまるから

- 答え(3)

- エ

- 解説(3)

※完全にひっくり返ってしまうと、自力で起き上がるのは難しい

(4)カブトムシの飼育中に観察できたと考えられるものをア~ウから 1 つ選びなさい。

ア. 幼虫には 3 対の足があった。

イ. さなぎになったカブトムシが昆虫ゼリーを食べていた。

ウ. 成虫になったカブトムシが脱皮した。

- 答え(4)

- ア

- 解説(4)

- ア:【カブトムシの幼虫】

イ:さなぎのときは食べることができない ⇒ ×

ウ:成虫は脱皮しない ⇒ ×

問13

(1)いろいろな昆虫の生活について、正しいものをア~エから 1 つ選びなさい。

ア. セミは土の中でふ化をし、地上にはい出てくる。

イ. テントウムシは幼虫も成虫もアブラムシを食べる。

ウ. すべての昆虫の羽は4枚である。

エ. すべての鳴く昆虫は、羽をこすりあわせることで音を出す。

- 答え(1)

- イ

- 解説(1)

- ア:セミは枯れ木などに産卵する。ふ化した幼虫は地面おり、地中にもぐる。⇒ ×

イ:テントウムシは完全変態の昆虫であるが、幼虫も成虫もアブラムシを食べる。⇒ ○

ウ:羽が2枚のもの、羽を持たない昆虫もいる。⇒ ×

エ:コオロギやキリギリスは羽をこすり合わせて音を出すが、セミは腹弁を使って鳴く。(※鳴くのはオスだけ)⇒ ×

(2)いろいろな場所で見られる昆虫の様子で、誤っているものをア~エから 1 つ選びなさい。

ア. 花では、チョウがみつをすっていた。

イ. 草むらでは、バッタがサナギから羽化していた。

ウ. 木の葉では、イモムシが葉っぱを食べていた。

エ. 池の水面では、トンボが卵を産んでいた。

- 答え(2)

- イ

- 解説(2)

- イ:バッタは不完全変態をする昆虫なので、さなぎの時期はない

(3)ハチは多くの仲間と暮らしており、ひとつの社会を作っています。このような昆虫を社会性昆虫といいます。社会性昆虫のまとまりは、女王となるメスとたくさんの働く役割をする仲間でできています。同じような生活をしている昆虫をア~エから 1 つ選びなさい。

ア. テントウムシ

イ. バッタ

ウ. アリ

エ. カブトムシ

- 答え(3)

- ウ

- 解説(3)

- 社会性昆虫:ハチ、アリ、シロアリ

※シロアリはアリの仲間ではない。アリはハチの仲間(完全変態)、シロアリはゴキブリの仲間(不完全変態)。

(4)昆虫は冬を越すとき、体温が低下するためエネルギーの消費をおさえるように、さまざまなすがたであまり動かないようにしています。

① 昆虫のように周囲の温度に合わせて体温が変化する動物を何といいますか。

- 答え(4)- ①

- 変温動物

- 解説(4)- ①

- 変温動物:ほ乳類と鳥類を除いたすべての動物(無せきつい動物・魚類・両生類・は虫類)

② ア~オの昆虫の中で、卵の状態で冬を越すものを選びなさい。

ア. コオロギ

イ. セミ

ウ. モンシロチョウ

エ. テントウムシ

オ. アリ

- 答え(4)- ②

- ア

- 解説(4)- ②

- セミ:幼虫

モンシロチョウ:さなぎ

テントウムシ・アリ:成虫

問14

A ~ D の昆虫について答えなさい。

A. オニヤンマ

B. アカイエカ

C. イエバエ

D. ウスバカゲロウ

(1)A ~ D の幼虫はそれぞれ何といいますか。

- 答え(1)

- A:ヤゴ B:ボウフラ C:ウジ D:アリジゴク

- 解説(1)

- 【オニヤンマ 幼虫:ヤゴ】

【アカイエカ 幼虫:ボウフラ】

【イエバエ 幼虫:ウジ】

【ウスバカゲロウ 幼虫:アリジゴク】

(2)A ~ D の中で、不完全変態するものを 1 つ選びなさい。

- 答え(2)

- A

(3)A ~ D の中で、羽が 2 枚だけのものをすべて選びなさい。

- 答え(3)

- B、C

- 解説(3)

- 羽の枚数が2枚の昆虫を覚えておこう!!

羽が2枚の代表的な昆虫は「はえーカーブ(速いカーブ)」⇒ 「ハエ」「カ」「アブ」

問15

アゲハチョウに当てはまらないものをア~キからすべて選びなさい。

ア. 卵を 1 つずつ産む。

イ. ミカンの葉のうらに卵を産む。

ウ. ダイコンやキャベツの葉のうらに卵を産む。

エ. 幼虫をアオムシと呼ぶ。

オ. 幼虫はクワの葉を食べる。

カ. 幼虫は5回脱皮する。

キ. 幼虫は敵から身を守るために、角からいやなにおいを出す。

- 答え

- ウ、オ

- 解説

- ウ(アブラナ科の野菜):モンシロチョウ

オ:カイコガ

問16

(1)ミツバチの頭部に触角があります。① ~ ③ の触角のはたらきは、人間の体のどの部分のはたらきと同じですか。それぞれア~オから最も適切なものを 1 つずつ選びなさい。

① 物の形や大きさの区別ができる。

② 蜜の味が分かる。

③ 花が見えなくてもどんな花が咲いているのか分かる。

ア. 手

イ. 足

ウ. 鼻

エ. 舌

オ. 耳

- 答え(1)

- ① ア ② エ ③ ウ

- 解説(1)

- 足:移動する

耳:音を聞く

(2)ミツバチは巣の中の環境を、自分たちの力で最も良い状態に調節しています。ミツバチが行う ①、② の行動は、人の社会では何をすることに当てはまりますか。それぞれア~オから1つずつ選びなさい。

① 寒いときには、体をよせあってすきまをなくし、体の筋肉を動かして熱を発生させる。

② 巣の中の空気が悪くなると、はねをはばたかせて、悪い空気を外に出す。

ア. はたきをかける

イ. 加湿器をかける

ウ. おしくらまんじゅうをする

エ. 布団を干す

オ. 換気扇を回す

- 答え(2)

- ① ウ ② オ

(3)ミツバチも人間と同じように、呼吸しています。ミツバチが呼吸を行う部分を何といいますか。

- 答え(3)

- 気門

- 解説(3)

- ミツバチ(昆虫)は、腹部にある気門で呼吸している。