理科【基本】燃焼

問1

□に当てはまる言葉を答えなさい。

(1)燃焼とは、物が \(\boxed{1}\) と結びつき、\(\boxed{2}\) や \(\boxed{3}\) を出す現象です。

- 答え(1)

- \(\boxed{1}\) 酸素

\(\boxed{2}\) 熱 \(\boxed{3}\) 光(2, 3 順不同)

(2)燃焼に必要な条件は、\(\boxed{1}\) があること、\(\boxed{2}\) があること、\(\boxed{3}\) 以上の温度になることの3つです。これらの条件のうち、1つでも取りのぞけば \(\boxed{4}\) することができます。

- 答え(2)

- \(\boxed{1}\) 燃える物 \(\boxed{2}\) 酸素(または、空気)( \(\boxed{1}\) , \(\boxed{2}\) 順不同)

\(\boxed{3}\) 発火点 \(\boxed{4}\) 消火

- 解説(2)

- \(\boxed{3}\) 発火点:物が燃え始める温度

\(\boxed{4}\) 消火:火が消えること、火を消すこと

問2

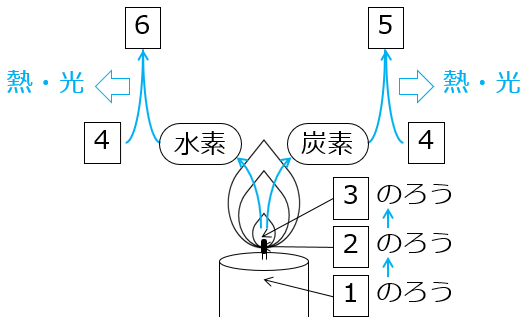

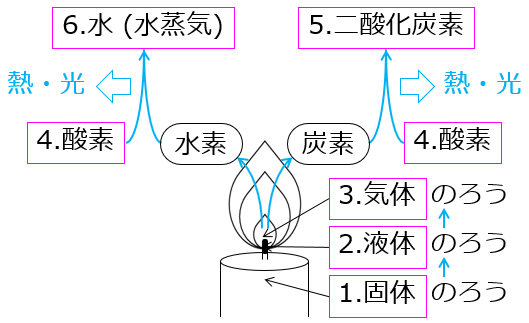

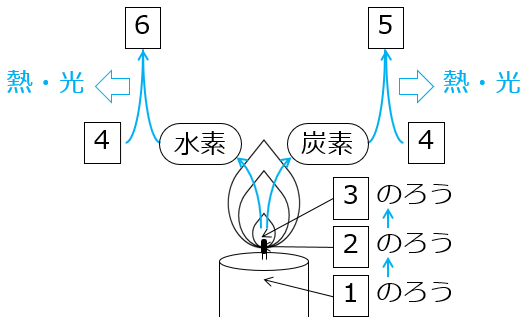

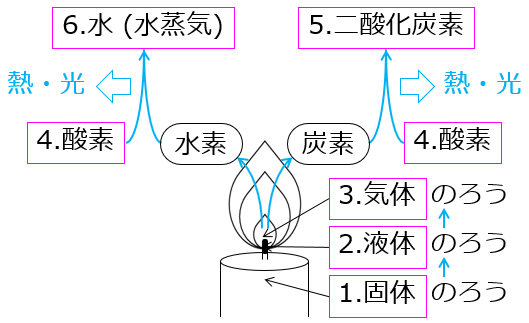

(1)以下の図と文章は、ろうそくが燃えるしくみについて説明しています。□に当てはまる言葉を答えなさい。

しんに火をつけると、炎の熱でろうが \(\boxed{1}\) から \(\boxed{2}\) になり、さらに熱せられ \(\boxed{3}\) になります。ろうの \(\boxed{3}\) が熱せられると、ろうの成分である炭素と水素に分解し、空気中の \(\boxed{4}\) と結びついて、炭素は \(\boxed{5}\) に、水素は \(\boxed{6}\) になります。

- 答え(1)

- \(\boxed{1}\) 固体 \(\boxed{2}\) 液体 \(\boxed{3}\) 気体 \(\boxed{4}\) 酸素 \(\boxed{5}\) 二酸化炭素 \(\boxed{6}\) 水(水蒸気)

- 解説(1)

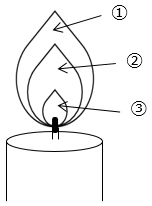

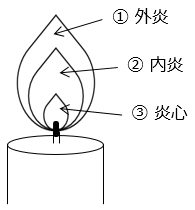

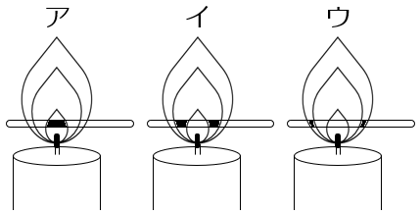

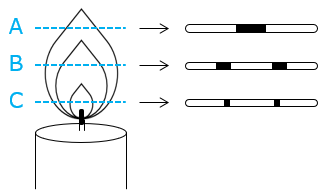

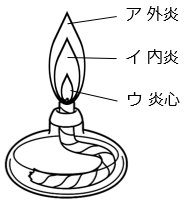

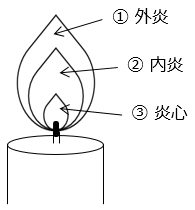

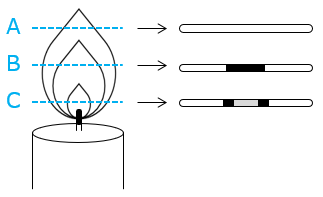

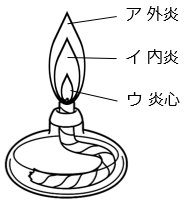

(2)図はろうそくを燃やしたときの炎の様子を表しています。①~③はそれぞれ何と呼ばれていますか。

- 答え(2)

- ① 外炎 ② 内炎 ③ 炎心

- 解説(2)

① 外炎:完全燃焼し、最も温度が高い部分(約1400℃)

② 内炎:不完全燃焼により炭素の粒が高温になって光るため、最も明るい部分

③ 炎心:ろうが気体になっているところで、最も温度が低い部分

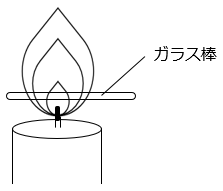

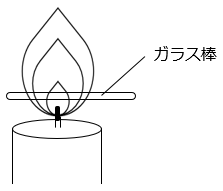

(3)ろうそくを使って以下のような実験をしました。

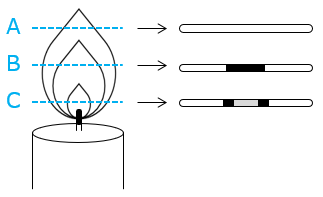

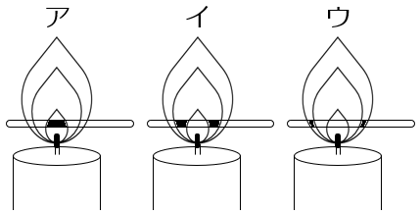

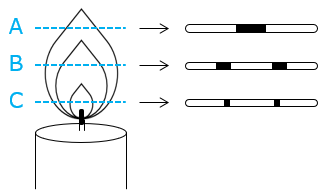

【実験1】ガラス棒を炎の3つの部分に当たるように横から通したところ、ある部分に最も多く黒いすすがつきました。

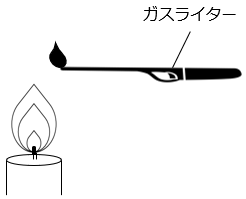

【実験2】ろうそくの近くにガスライターの火をつけておきます。ろうそくの炎をふき消すと白いけむりのようなものが出ました。

① 黒いすすがついた様子として正しいものはどれですか。ア~ウから選びなさい。

- 答え(3)- ①

- イ

- 解説(3)- ①

- ガラス棒には「炎に含まれている成分が付着する」。

A:なにも付着しない

B:内炎部分にすすが付着する

C:内炎部分にはすす、炎心部分にはろうが付着する

② 実験1で、ガラス棒のかわりに水でしめらせたわりばしを横から通したところ、ある部分が最もはやくこげました。そのときの様子として正しいものはどれですか。①のア~ウから選びなさい。

- 答え(3)- ②

- ウ

- 解説(3)- ②

- わりばしは温度が最も高い外炎部分から「焦げる」。

③ 実験2で、白いけむりのようなものに、ガスライターの火を近づけるとどうなりますか。正しいものを、ア~ウから選びなさい。

ア 火がつく

イ 火が消える

ウ ポンと音を立てる

- 答え(3)- ③

- ア

- 解説(3)- ③

- 白いけむりのようなものは、気体のろうが冷えたものなので、火を近づけると燃える。

(4)空気を入れたびんに火のついたろうそくを入れて、ガラス板でふたをし、火が消えるまで燃焼させました。

① 火が消えたのはなぜですか。

- 答え(4)- ①

- びんの中の酸素がなくなったから

- 解説(4)- ①

- 燃焼の3つの条件

1) 燃える物がある

2) 酸素がある

⇒ふたをしたびんの中には、新しい空気(酸素)が入ってこない

3) 発火点以上の温度になる

1つでも条件を満たさないと火は消えてしまう

② 火が消えたろうそくを取り出して、びんに石灰水を入れて軽く振りました。石灰水はどのようになりましたか。

- 答え(4)- ②

- 白くにごった

③ ②より、ろうそくが燃えると何という気体ができますか。

- 答え(4)- ③

- 二酸化炭素

- 解説(4)- ③

- ろうの成分の一つである炭素と、空気中の酸素が結びつき、二酸化炭素ができる。

二酸化炭素は、石灰水を白くにごらせる。

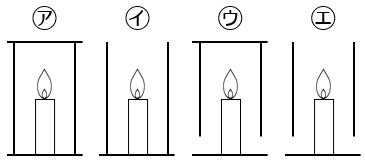

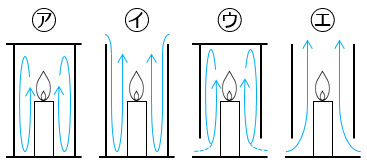

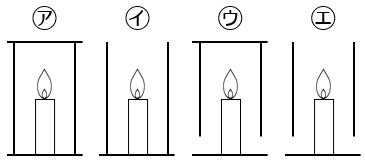

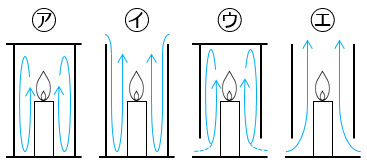

(5)図㋐~㋓のような上部と下部が開閉できる容器の中で、ろうそくを燃やす実験をしました。

① ろうそくの火が燃え続けるものを、㋐~㋓からすべて選びなさい。

- 答え(5)- ①

- ㋑、㋓

- 解説(5)- ①

図は空気の流れの向きを示しています。

ろうそくが燃えるのは、炎の熱によって気体になったろうが、空気中の酸素と結びつくからです。このときにできるのが、二酸化炭素と水蒸気です。上部が閉まった容器の中でろうそくを燃やすと、空気の流れはできるが、新しい空気に入れかわらないため、空気中の酸素が少なくなり、ろうそくの火は消えてしまいます。

② 最もはやくろうそくの火が消えるものを㋐~㋓から1つ選びなさい。

- 答え(5)- ②

- ㋐

- 解説(5)- ②

- 問2(5)- ①を参照

③ 次の文の \(\boxed{1}\) ~ \(\boxed{4}\) に当てはまる言葉を、 \(\boxed{5}\) は正しい言葉を選んで答えなさい。

実験の結果から、容器の中でろうそくが燃えるためには、外から \(\boxed{1}\) が入ってくることが必要です。外から入ってくる \(\boxed{1}\) の中には \(\boxed{2}\) がふくまれているので、ろうそくが燃えます。容器の中でろうそくが燃えると \(\boxed{3}\) と \(\boxed{4}\) ができます。これらは炎であたたまっているので容器の \(\boxed{5 (上方・下方)}\) に移動していきます。ろうそくが燃え続けるには、外から \(\boxed{1}\) が入る必要があります。そのため、容器の \(\boxed{5 (上方・下方)}\) を開いて中の気体を外に出す必要があります。外に出てきた気体を集めて石灰水を入れてふると、 \(\boxed{3}\) を多くふくむために石灰水は白くにごります。

- 答え(5)- ③

- \(\boxed{1}\) 空気 \(\boxed{2}\) 酸素 \(\boxed{3}\) 二酸化炭素 \(\boxed{4}\) 水(水蒸気) \(\boxed{5}\) 上方

- 解説(5)- ③

- \(\boxed{1}\) ~ \(\boxed{4}\) :問2(1)を参照

\(\boxed{5}\) 気体はあたたまると膨張し、同じ体積当たりの重さが軽くなるため、上方に移動する

問3

(1)アルコールランプについて□に当てはまる言葉を答えなさい。

アルコールランプには、アルコールを \(\boxed{1}\) まで入れます。火をつけるときは、マッチの火を \(\boxed{2}\) から近づけます。火を消すときは、ふたを \(\boxed{3}\) からかぶせます。火が消えたらもう一度ふたをとって、アルコールの蒸気をとばし、冷えてからふたをします。

- 答え(1)

- \(\boxed{1}\) 8分目 \(\boxed{2}\) 横 \(\boxed{3}\) ななめ上(横)

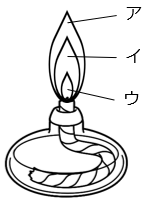

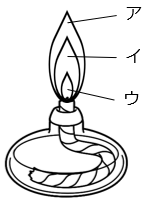

(2)図はアルコールランプの炎のようすを表しています。

( \(\boxed{1}\) はア~ウから選びなさい)

最も温度が高い部分は \(\boxed{1}\) です。アルコールの気体は空気と混ざりやすく、\(\boxed{2}\) に近い燃え方をします。そのため、炎の温度はろうそくより \(\boxed{3}\) くなります。

- 答え(2)

- \(\boxed{1}\) ア \(\boxed{2}\) 完全燃焼 \(\boxed{3}\) 高

- 解説(2)

アルコールの炎は外炎・内炎・炎心の区別がつきにい。アルコールランプのしんを大きくして燃やすと、炎が大きくなり、区別できる。また、成分の炭素の割合が少なく、すすができにくいことから、明るい内炎もできにくく、うす暗い。完全燃焼に近い燃え方をするので、アルコールの炎の温度はろうそくより高い(約1700℃)。

【アルコール】(メタノール・エタノール)

炭素と水素と酸素からできており、燃焼すると二酸化炭素と水(水蒸気)ができる。

問4

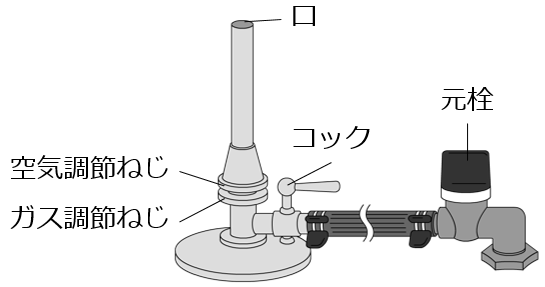

(1)都市ガス(ガスバーナー)の燃え方について、□に当てはまる言葉を答えなさい。

① 都市ガスは、90%の \(\boxed{ }\) とプロパンガスなどからできています。

- 答え(1)- ①

- メタン

- 解説(1)- ①

- 【メタン・プロパン】

炭素と水素だけからできており、燃焼すると二酸化炭素と水(水蒸気)ができる。

② ガスバーナーの炎は \(\boxed{ア}\) 色をしています。空気(酸素)を十分に取りこんでいるので \(\boxed{イ}\) しています。炎の温度はアルコールランプよりも \(\boxed{ウ}\) です。

- 答え(1)- ②

- \(\boxed{ア}\) 青 \(\boxed{イ}\) 完全燃焼 \(\boxed{ウ}\) 高い

- 解説(1)- ②

- \(\boxed{ウ}\) 約1800℃

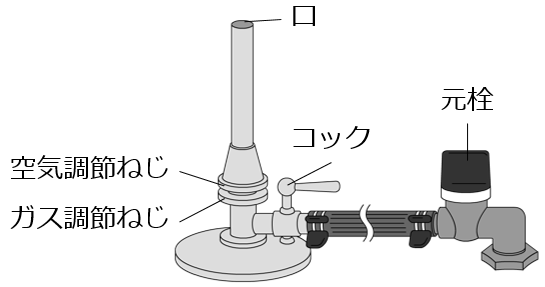

(2)ガスバーナーの使い方について、□に当てはまる言葉を答えなさい。同じ言葉が当てはまることもあります。

① ガス調節ねじと空気調節ねじが閉じていることを確かめてから、\(\boxed{ア}\) と \(\boxed{イ}\) を順にあける。

② マッチの火をガスバーナーの口に \(\boxed{ウ}\) から近づけながら、\(\boxed{エ}\) を少し回して火をつける。

③ \(\boxed{エ}\) を \(\boxed{オ}\) に回して、適当な炎の大きさにする。

④ \(\boxed{カ}\) を \(\boxed{キ}\) に回して \(\boxed{ク}\) を入れ、\(\boxed{ケ}\) 色の炎にする。

⑤ 火を消すときは、\(\boxed{コ}\)、\(\boxed{サ}\)、\(\boxed{シ}\)、\(\boxed{ス}\) の順に閉じる。

- 答え(2)

- \(\boxed{ア}\) 元せん \(\boxed{イ}\) コック \(\boxed{ウ}\) ななめ下 \(\boxed{エ}\) ガス調節ねじ \(\boxed{オ}\) 左 \(\boxed{カ}\) 空気調節ねじ \(\boxed{キ}\) 左 \(\boxed{ク}\) 空気 \(\boxed{ケ}\) 青 \(\boxed{コ}\) 空気調節ねじ \(\boxed{サ}\) ガス調節ねじ \(\boxed{シ}\) コック \(\boxed{ス}\) 元せん

- 解説(2)

※ねじは、ガスの元せんに近いほう(下)が「ガス調節ねじ」と覚えておこう!

(元せんから遠いほう(上)が空気調節ねじ)

問5

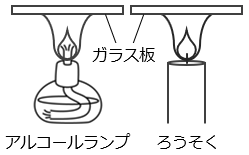

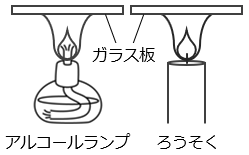

アルコールとろうの燃え方を調べるため、実験を行いました。

【実験1】アルコールランプとろうそくに火をつけ、それぞれの炎の上にガラス板をしばらくかざしました。

(1)ろうそくの炎と比べたアルコールランプの炎のようすとして、正しいものをア~オから選びなさい。

ア. 赤みがかっていて、明るい

イ. 青みがかっていて、明るい

ウ. 赤みがかっていて、暗い

エ. 青みがかっていて、暗い

オ. ちがいはほとんどない

- 答え(1)

- エ

- 解説(1)

- アルコールは空気と混ざりやすく、完全燃焼に近い燃え方をする。また、炭素の割合が少ないため、明るくかがやくすすができにくい。そのため、青みがかった暗い炎となる。

(2)実験1の結果として、正しいものをア~エから選びなさい。

ア. アルコールランプのガラス板のみ黒くなった

イ. ろうそくのガラス板のみ黒くなった

ウ. ガラス板は両方とも黒くなった

エ. ガラス板は両方とも黒くならなかった

- 答え(2)

- イ

- 解説(2)

- ろうそくの内炎は不完全燃焼により、炭素のつぶ(すす)が残っている。そのため、ガラス板にすすが付着し黒くなる。一方、アルコールは完全燃焼に近い燃え方をするため、何も付着しない。

【実験2】アルコールランプの炎の上から、木炭のこなを少しふりかけました。

(3)実験2を行うと、アルコールランプの炎はどうなりますか。正しいものをア~オから選びなさい。

ア. 赤みがかって、明るくなる

イ. 青みがかって、明るくなる

ウ. 赤みがかって、暗くなる

エ. 青みがかって、暗くなる

オ. 変わらない

- 答え(3)

- ア

- 解説(3)

- 木炭の成分はほとんど炭素で、固体のまま燃える。そのため、炎を出さず、赤くなって燃える。

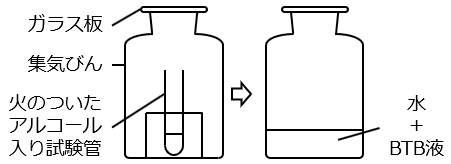

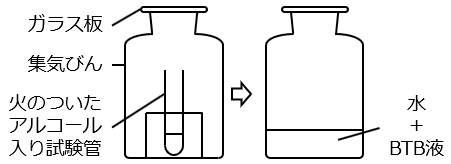

【実験3】火がついたアルコール入りの試験管を、集気びんに入れてふたをします。火が消えたら試験管を取り出し、BTB液を加えて緑色にした水を入れ、集気びんをよくふりました。すると、水は黄色になりました。

(4)実験3で、BTB液を加えた水が黄色になったのは、アルコールが燃えて何ができたからですか。

- 答え(4)

- 二酸化炭素

- 解説(4)

- アルコールを燃やすと、二酸化炭素と水ができる。

二酸化炭素は、BTB溶液を緑色から黄色に変える。

(5)アルコール8gを完全燃焼させると、9gの水ができます。また、1gの水素が燃えると9gの水ができます。

① アルコールを16g燃やすと、水は何gできますか。

- 答え(5)- ①

- 18g

- 解説(5)- ①

- 16:□ = 8:9

□ = 18(g)

② 16gのアルコールには成分として水素は何gふくまれていますか。

- 答え(5)- ②

- 2g

- 解説(5)- ②

- ①より16gのアルコールを燃やすと、18gの水ができる。

18gの水にふくまれる水素の量を求める。

□:18 = 1:9

□ = 2(g)

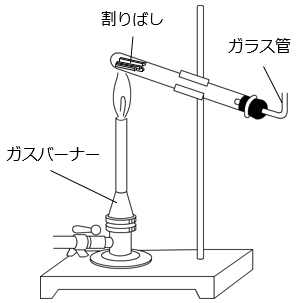

問6

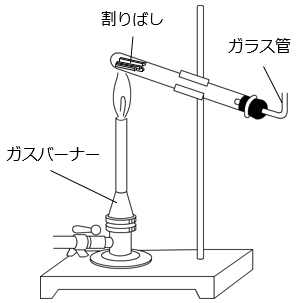

【実験1】図のような装置を使って、割りばしを小さく折って試験管に入れ、試験管内の空気が入れかわらないようにして加熱しました。

(1)このように、空気が入れかわらないようにして加熱することを何と言いますか。

- 答え(1)

- むし焼き(乾留)

- 解説(1)

- 空気をあたえないで物質を加熱して、気体・液体・固体に分解することをむし焼き(乾留)という。

(2)この実験で試験管を加熱するとき、図のように試験管の口の部分を下げて行います。その理由を答えなさい。

- 答え(2)

- 発生した液体が加熱部分に流れ込んで試験管が割れるのを防ぐため

(3)しばらく加熱をしていると、ガラス管の先から白いけむりが出てきました。このけむりにマッチの火を近づけるとどうなりますか。

- 答え(3)

- 炎を出して燃える

- 解説(3)

- このけむりは、水素、メタン、一酸化炭素、水蒸気、二酸化炭素などをふくんでいる。水素、メタン、一酸化炭素はオレンジ色の炎をあげて燃える。

(水蒸気、二酸化炭素は燃えない)

(4)かたむけた試験管の口には、かっ色のどろどろした液体と、黄色い液体がたまっていました。

① 黄色い液体は何ですか。

- 答え(4)- ①

- 木酢液

② 黄色い液体を説明した文として正しいものを、ア~エから選びなさい。

ア. BTB溶液を加えると、赤色に変わる

イ. BTB溶液を加えると、青色に変わる

ウ. 青色リトマス紙につけると、赤色に変わる

エ. 赤色リトマス紙につけると、青色に変わる

- 答え(4)- ②

- ウ

- 解説(4)- ①、②

- 木材のむし焼き(乾留)でできるもの

・気体:水素、メタン、一酸化炭素、水蒸気、二酸化炭素など

・かっ色のどろどろした液体:木タール

・黄色の液体:木酢液 ⇒ 酸性

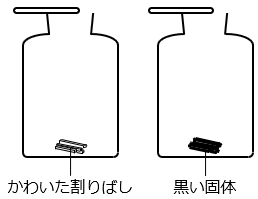

(5)さらに加熱を続けたところ、ガラス管の先からけむりが出なくなったので加熱するのをやめました。割りばしは黒い固体に変化しました。この黒い固体は何といいますか。

- 答え(5)

- 木炭

- 解説(5)

- 木材のむし焼き(乾留)でできるもの

・気体:水素、メタン、一酸化炭素、水蒸気、二酸化炭素など

・かっ色のどろどろした液体:木タール

・黄色の液体:木酢液 ⇒ 酸性

・固体:木炭

(6)加熱する前の割りばしと、実験1でできた黒い固体の重さを比べると、どのようになりますか。ア~ウから選びなさい。

ア. 割りばしより黒い固体のほうが重くなった

イ. 割りばしより黒い固体のほうが軽くなった

ウ. 割りばしと黒い固体の重さは変わらなかった

- 答え(6)

- イ

- 解説(6)

- (7)参照

(7)(6)のようになるのはなぜですか。ア~エから選びなさい。

ア. 試験管中にある水蒸気が水となって、割りばしにつくから

イ. 空気中のちりなどが割りばしにつくから

ウ. 割りばしの中の一部の成分が、気体や液体となって抜けてしまったから

エ. 試験管は物質の出入りができないから

- 答え(7)

- ウ

【実験2】新しいかわいた割りばしを小さく折ったものと、黒い固体に火をつけ、燃え方の違いを観察しました。

(8)

① かわいた割りばしはどのように燃えますか。ア~ウから選びなさい。

ア. 炎を出して燃える

イ. 炎を出さずに赤く光って燃える

ウ. 炎を出さずに青く光って燃える

- 答え(8)- ①

- ア

② 黒い固体はどのように燃えますか。①のア~ウから選びなさい。

- 答え(8)- ②

- イ

- 解説(8)- ②

- 黒い固体の正体は木炭である。

木炭はほとんど炭素でできていて、固体のまま燃える。そのため、炎を出さず赤くなって燃える。

【実験3】図のように、かわいた割りばしと黒い固体(木炭)を集気びんに入れて燃やしました。かわいた割りばしを燃やした方のびんは内側がくもりましたが、黒い固体(木炭)を燃やした方のびんはくもりませんでした。その後、それぞれのびんに石灰水を入れてふると、ともに白くにごりました。

(9)実験3で、かわいた割りばしを燃やした方のびんがくもったのは、何という物質ができたからですか。

- 答え(9)

- 水

- 解説(9)

- 割りばしの成分には水素がふくまれているので、燃えると水ができる。

(10)実験3で、石灰水が白くにごったのは、何という気体が発生したからですか。

- 答え(10)

- 二酸化炭素

- 解説(10)

- 割りばしと黒い固体(木炭)の成分には、ともに炭素がふくまれている。そのため、燃えると二酸化炭素ができる。

二酸化炭素は、石灰水を白くにごらせる。

問7

木炭を燃やしたときに発生する気体の重さを調べました。木炭の重さを変えながら5回実験をしたところ、発生した気体の重さは表のようになりました。ただし、発生した気体は1種類とします。

| 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 木炭の重さ[g] | 1.5 | 2.7 | 3.9 | 5.1 | 6.3 |

| 発生した気体の重さ[g] | 5.5 | 9.9 | 13.3 | 18.7 | 23.1 |

(1)発生した気体を石灰水に通したところ、石灰水が白くにごりました。発生した気体は何ですか。

- 答え(1)

- 二酸化炭素

- 解説(1)

- 木炭の成分には、炭素がふくまれている。そのため、燃えると二酸化炭素ができる。

二酸化炭素は、石灰水を白くにごらせる。

(2)木炭を燃やすために必要な気体は何ですか。

- 答え(2)

- 酸素

- 解説(2)

- 燃焼の3つの条件

1) 燃える物がある

2) 酸素がある

3) 発火点以上の温度になる

(3)この実験結果から、ある回数だけ木炭が燃え残ったことがわかりました。それは1~5回目のうち何回目ですか。

- 答え(3)

- 3回目

- 解説(3)

- 木炭と発生する気体の重さの比はつねに一定である。

1回目:1.5:5.5 = 3:11

2回目:2.7:9.9 = 3:11

3回目:3.9:13.3 = 39:133

4回目:5.1:18.7 = 3:11

5回目:6.3:23.1 = 3:11

(4)木炭12.0gをすべて燃やしたとき、発生する気体は何gですか。

- 答え(4)

- 44.0g

- 解説(4)

- 発生する気体を□gとすると、

12:□ = 3:11

□ = 44.0(g)

(5)木炭をすべて燃やしたとき、気体が49.5g発生しました。燃やした木炭は何gですか。

- 答え(5)

- 13.5g

- 解説(5)

- 燃やした木炭を□gとすると、

□:49.5 = 3:11

11 × □ = 3 × 49.5

□ = 3 × 49.5 ÷ 11 = 13.5(g)

問8

(1)金属の燃え方について、□に当てはまる言葉を答えなさい。

金属は \(\boxed{1}\) のまま燃えるので、\(\boxed{2}\) はでません。酸素と結びつくので、結びついた酸素の分だけ重さは \(\boxed{3}\) なる。燃焼後の酸素と結びついた物質を \(\boxed{4}\) といいます。

- 答え(1)

- \(\boxed{1}\) 固体 \(\boxed{2}\) 炎 \(\boxed{3}\) 重く \(\boxed{4}\) 酸化物

※ろうやアルコールのように炭素や水素をふくむ物質は、燃焼すると、水蒸気や二酸化炭素が空気中にぬけていく。そのため、燃焼後の重さは軽くなる。

(2)① マグネシウム、② 鉄(スチールウール)、③ 銅 の燃え方について、それぞれ正しいものをア~エから選びなさい。

ア. パチパチと火花を出して燃える

イ. 明るい光を出して燃える

ウ. 赤くなって燃える

エ. おだやかに変化する

- 答え(2)

- ① イ ② ア ③ エ

問9

【実験1】酸素を入れたびんに火のついたスチールウール(鉄)を入れて、ガラス板でふたをしてから完全に燃やしました。

(1)燃やした後のスチールウールのようすをあらわすものとして当てはまるものを、ア~カからすべて選びなさい。

ア. 金属の光沢がある

イ. 金属の光沢がなく、もろい

ウ. 電流が流れる

エ. 電流が流れない

オ. 磁石につく

カ. 磁石につかない

- 答え(1)

- イ、エ、カ

- 解説(1)

- 鉄は燃焼すると、酸化鉄(四酸化三鉄)に変化する。この酸化鉄は、鉄とはまったく別の物質である。

(2)実験1で、燃やした後のスチールウールを取り出して、びんに石灰水を入れてふりました。石灰水はどのようになりましたか。正しいものを、ア~ウから選びなさい。

ア. 白くにごった

イ. 黄色くなった

ウ. 変化しなかった

- 答え(2)

- ウ

- 解説(2)

- 石灰水は二酸化炭素で白くにごる。

金属の燃焼とは、金属が空気中の酸素と結びつくことである。そのため二酸化炭素は発生しない。

【実験2】実験1において、燃やす前と燃やした後のスチールウールの重さを比べたところ、燃やす前より燃やした後のスチールウールの方が重いことがわかりました。そこで、異なる重さのスチールウールを5つ用意して重さをはかり、実験1と同じ条件でそれぞれ完全に燃やしました。その後、燃やした後のスチールウールの重さをそれぞれはかりました。表は、その結果をあらわしたものです。

| 燃やす前の重さ[g] | 2.4 | 7.2 | 12 | 18 | イ |

| 燃した後の重さ[g] | 3.2 | 9.6 | 16 | ア | 48 |

(3)実験2で、青字部分のようになるのはなぜですか。

- 答え(3)

- 酸素と結びついたから

- 解説(3)

- 鉄は燃焼すると、酸素と結びつき、酸化鉄(四酸化三鉄)に変化する。そのため、結びついた酸素の分だけ重くなる。酸化鉄の重さは、燃やす前の鉄の約1.4倍になる。

(4) 実験2の、表中のア、イに当てはまる数字をそれぞれ答えなさい。

- 答え(4)

- ア 24 イ 36

- 解説(4)

- 燃やす前と後の重さに比は常に等しい。

燃やす前と燃やした後の重さの比は、3:4なので、

アは、18:□ = 3:4

□ = 18 × \(\dfrac{4}{3}\) = 24(g)

イは、□:48 = 3:4

□ = 48 × \(\dfrac{3}{4}\) = 36(g)

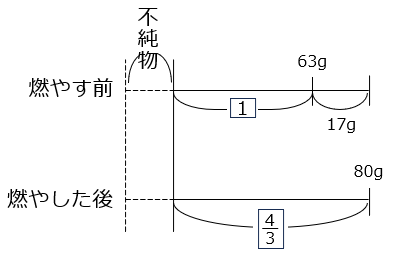

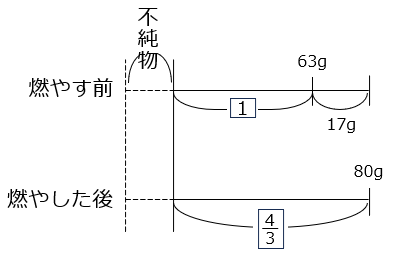

(5) 不純物がまざったスチールウール63gを完全に燃やしました。その後、燃やした後の重さをはかると80gでした。まざっている不純物は何gですか。ただし、不純物は燃えないものとします。

- 答え(5)

- 12g

- 解説(5)

図より、燃やす前のスチールウールの重さを \(\boxed{1}\) とすると

\(\boxed{\dfrac{4}{3}}\) – \(\boxed{1}\) = 17

\(\boxed{\dfrac{1}{3}}\) = 17

\(\boxed{1}\) = 17 ÷ \(\dfrac{1}{3}\)

\(\boxed{1}\) = 51

63 – 51 = 12(g)

【別解】式で解く

不純物の重さを□gとすると、燃やす前のスチールウールの重さは ( 63 – □ ) g、燃した後のスチールウールの重さは ( 80 – □ ) g とあらわすことができる。よって、次の式が成り立つ。

( 63 – □ ) × \(\dfrac{4}{3}\) = 80 – □

252 – 4 × □ = 240 – 3 × □

□ = 12(g)

問10

金属のさびについて、□に当てはまる言葉を答えなさい。

(1)金属がさびるとき、金属は空気中の \(\boxed{1}\) とゆっくり結びつきます。このとき、\(\boxed{2}\) は出ないが、\(\boxed{3}\) を少しずつ出しています。

- 答え(1)

- \(\boxed{1}\) 酸素 \(\boxed{2}\) 光 \(\boxed{3}\) 熱

(2)鉄のさびは2種類あります。\(\boxed{1}\) さびは、湿った空気中ででき、内部まで広がります。\(\boxed{2}\) さびは強く熱したときに、表面にでき、内部を守ります。

- 答え(2)

- \(\boxed{1}\) 赤 \(\boxed{2}\) 黒

- 解説(2)

- 赤さびは酸化鉄、水酸化鉄、炭酸鉄などが混ざった複雑なものである。黒さびは四酸化三鉄で、赤さびの酸化鉄とは違った物質である。

(3)銅のさびは3種類あります。\(\boxed{1}\) さびは、空気中に置いておくとできます。\(\boxed{2}\) さびは湿った空気中ででき、\(\boxed{3}\) ともいわれます。\(\boxed{4}\) さびは強く熱したときにできます。銅のさびはすべて表面にでき、内部を守ります。

- 答え(3)

- \(\boxed{1}\) 赤 \(\boxed{2}\) 青 \(\boxed{3}\) 緑青 \(\boxed{4}\) 黒

(4)アルミニウムを空気中に置いておくと、\(\boxed{1}\) 色のさびが表面にできます。このさびは、酸性やアルカリ性の液に溶かされにくく、内部を守ります。アルミニウムに人工的なさびのまくをつけたものを \(\boxed{2}\) といいます。

- 答え(4)

- \(\boxed{1}\) 灰白 \(\boxed{2}\) アルマイト