問1

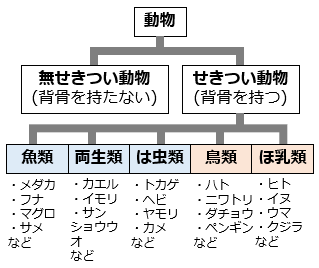

せきつい動物の体のつくりについてまとめました。□ に当てはまる言葉を答えなさい。

(1)せきつい動物の体の特徴は □ を持つことです。

- 答え(1)

- 背骨

(2)せきつい動物は、\(\boxed{ア}\) 類、\(\boxed{イ}\) 類、\(\boxed{ウ}\) 類、\(\boxed{エ}\) 類、\(\boxed{オ}\) 類の 5 つのグループに分けることができます。

- 答え(2)

- ア:魚 イ:両生 ウ:は虫 エ:鳥 オ:ほ乳

( 順不同 )

(3)まわりの温度が変化しても体温を一定に保つ働きを持つ動物を \(\boxed{ア}\) といい、一方まわりの温度が変化と体温も同じように変化する動物を \(\boxed{イ}\) といいます。寒い冬になると \(\boxed{ウ}\) する種類もいます。

- 答え(3)

- ア:恒温動物 イ:変温動物 ウ:冬眠

- 解説

:変温動物

:恒温動物

問2

(1)魚類の特徴についてまとめました。□に当てはまる言葉、または数字を答えなさい。

① 魚類は □ 動物です。( 恒温、変温から選択 )

- 答え(1)- ①

- 変温

② □ で呼吸します。

- 答え(1)- ②

- えら

- 解説(1)- ②

- えらは、水中で呼吸するための器官です。魚類の場合、泳ぎながら口から水をとり入れ、えらぶたから出しています。このときに、えらで水中の酸素をとりこみ、二酸化炭素を体外へ出しています。

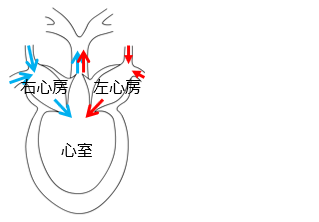

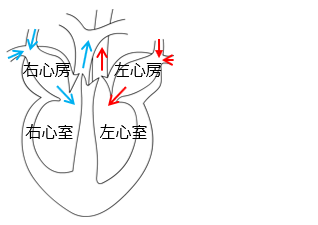

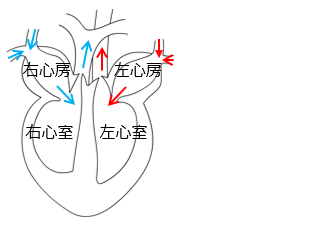

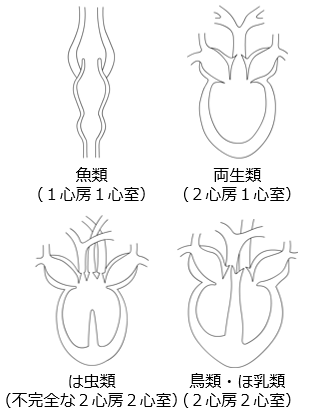

③ 魚類の心臓は、\(\boxed{ア}\) 個の心房、\(\boxed{イ}\) 個の心室からなります。

- 答え(1)- ③

- ア:1 イ:1

- 解説(1)- ③

- 【魚類の心臓】( 1 心房 1 心室 )

※せきつい動物の中では最も単純なつくりです。二酸化炭素を多く含む静脈血をえらに送る働きをしています。

④ たまごを \(\boxed{ア}\) に産み、\(\boxed{イ}\) 受精します。

- 答え(1)- ④

- ア:水中 イ:体外

- 解説(1)- ④

- 体外受精:メスが産卵し、オスが精子をかける。

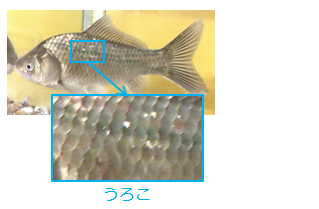

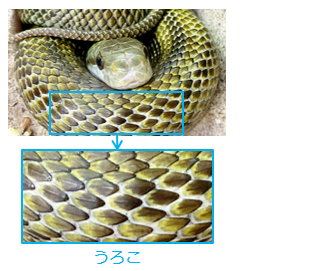

⑤ 体の表面は □ でおおわれています。

- 答え(1)- ⑤

- うろこ

- 解説(1)- ⑤

(2)一生を淡水域で生活する魚を 3 つ答えなさい。

- 答え(2)

- 例)メダカ、コイ、フナ、ドジョウ、ナマズなど

(3)一生を海で生活する魚を 3 つ答えなさい。

- 答え(3)

- 例)タイ、サンマ、マグロ、カツオ、ニシン、タラなど

(4)一生のあいだに海と淡水域を行き来する魚を 2 つ答えなさい。

- 答え(4)

- 例)サケ、ウナギ、アユなど

- 魚の種類(淡水魚・海水魚・回遊魚)

生活する場所 例 淡水魚

(一生を淡水域で生活する魚)メダカ

コイ

フナ

ドジョウ

ナマズ海水魚

(一生を海で生活する魚)タイ

サンマ

マグロ

カツオ

ニシン

タラ回遊魚

(一生のあいだに海と淡水域を行き来する魚)川(産卵・稚魚)→ 海 → 川 サケ 海(産卵・稚魚)→ 川 → 海 ウナギ

アユ

問3

(1)魚類であるメダカについてまとめました。□ に当てはまる言葉を答えなさい。

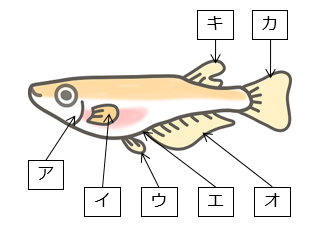

① メダカの体について、図の \(\boxed{ア}\) ~ \(\boxed{キ}\) の名称を答えなさい。

- 答え(1)- ①

- ア:えらぶた イ:むなびれ ウ:はらびれ エ:こう門 オ:しりびれ カ:おびれ キ:せびれ

- 解説(1)- ①

② メダカのオスとメスは、\(\boxed{ア}\) と \(\boxed{イ}\) の形で区別することができます。

- 答え(1)- ②

- ア:しりびれ イ:せびれ

( 順不同 )

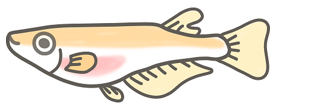

③ ① の図のメダカはオスとメスのどちらかを答えなさい。

- 答え(1)- ③

- オス

- 解説(1)- ②③

- 【オス】

・せびれに切りこみがある

・しりびれが大きく、平行四辺形に近い形をしている

【メス】

・せびれに切りこみがない

・しりびれが小さく、三角形に近い形をしている

・お腹がふくれている

④ メスのメダカはたまごを □ から産みます。

- 答え(1)- ④

- こう門

- 解説(1)- ④

⑤ メダカのメスが産んだたまごは、オスが出した □ と結びつくことで受精卵となります。

- 答え(1)- ⑤

- 精子

- 解説(1)- ⑤

- これを「体外受精」という

⑥ メダカの受精卵の大きさは約 □ mm です。□ に当てはまる数値として最も適切なものを、ア~エから選びなさい。

ア. 0.01

イ. 0.1

ウ. 1

エ. 10

- 答え(1)- ⑥

- ウ

⑦ メダカは受精卵の重さよりもふ化直後の子の重さの方が □ いです。

- 答え(1)- ⑦

- 軽

- 解説(1)- ⑦

- メダカの子は、ふ化するまで受精卵の中の栄養分を使って成長する。

(2)メダカの飼い方について、□ に当てはまる言葉を答えなさい。

・水面の面積が \(\boxed{ア}\) 水そうを用意します。

・キンギョモなどの \(\boxed{イ}\) を入れます。

・水そうは \(\boxed{ウ}\) の当たらない明るい場所におきます。

- 答え(2)

- ア:大きい( 広い ) イ:水草 ウ:直射日光

- 解説(2)

【メダカの飼い方】

・水面の大きい水そうを用意します

⇒ 酸素不足にしないため

・1 日ほどくみおきした水を使います

⇒ 水道水にはメダカに害のある塩素( 消毒薬 )がふくまれているため、塩素を除く必要があります

・水草を入れます

⇒ 水草は光合成によって酸素を水中に供給します。また、たまごを産みつける場所にもなります。ただし、そのままにしておくとたまごを食べてしまうので、産卵後はたまごを別の容器に移しておきます。

・水そうは直射日光の当たらない明るい場所に置きます

⇒ 水草が光合成をするためにある程度の明るさは必要ですが、直射日光が当たると水温が高くなりすぎるおそれがあります。飼育に適した温度は、23 ~ 27 ℃ です。水を取りかえる場合は、急激に水温が変わらないように半分くらいの量を取りかえます。

問4

両生類の特徴についてまとめました。□ に当てはまる言葉、または数字を答えなさい。

(1)両生類は □ 動物です。( 恒温、変温から選択 )

- 答え(1)

- 変温

(2)子のときは \(\boxed{ア}\) で、親になると \(\boxed{イ}\) と \(\boxed{ウ}\) で呼吸します。

- 答え(2)

- ア:えら イ:肺 ウ:皮ふ

- 解説(2)

- 子どもは水中から出ることができませんが、親は陸上でも生活できるようになります。

(3)両生類の心臓は、\(\boxed{ア}\) 個の心房、\(\boxed{イ}\) 個の心室からなります。

- 答え(3)

- ア:2 イ:1

- 解説(3)

- 【両生類の心臓】( 2 心房 1 心室 )

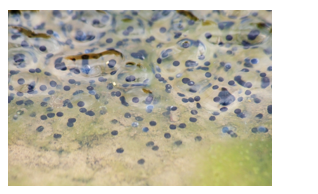

(4)両生類のたまごには \(\boxed{ア}\) がなく、多くはたまごを \(\boxed{イ}\) に産み、\(\boxed{ウ}\) 受精します。

- 答え(4)

- ア:から イ:水中 ウ:体外

- 解説(4)

- 【カエルのたまご】

からはなく、ゼリー層につつまれている

(5)ほとんどの両生類は体の表面が □ でおおわれています。

- 答え(5)

- 粘液

- 解説(5)

- 体の表面は粘液でしめった皮ふでおおわれています。乾燥すると皮ふ呼吸できなくなります。

問5

は虫類の特徴についてまとめました。□ に当てはまる言葉、または数字を答えなさい。

(1)は虫類は □ 動物です。( 恒温、変温から選択 )

- 答え(1)

- 変温

(2)□ で呼吸します。

- 答え(2)

- 肺

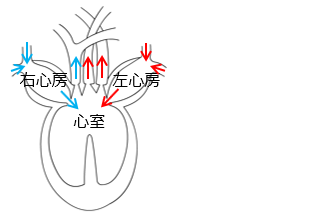

(3)は虫類の心臓は、\(\boxed{ア}\) 個の心房と \(\boxed{イ}\) な \(\boxed{ウ}\) 個の心室からなります。

- 答え(3)

- ア:2 イ:不完全 ウ:2

- 解説(3)

- 【は虫類の心臓】( 不完全な 2 心房 2 心室 )

(4)は虫類は \(\boxed{ア}\) 受精し、\(\boxed{イ}\) のあるたまごを \(\boxed{ウ}\) に産みます。

- 答え(4)

- ア:体内 イ:から ウ:陸上

- 解説(4)

- 体内受精:交尾を行う。

【カナヘビのたまご】

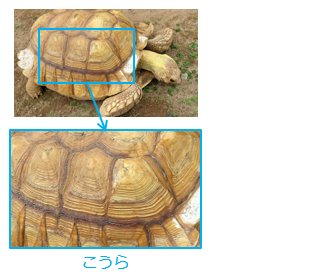

(5)体の表面は \(\boxed{ア}\) や \(\boxed{イ}\) でおおわれています。

- 答え(5)

- ア:うろこ イ:こうら

- 解説(5)

- 【ヘビ】

【カメ】

問6

鳥類の特徴についてまとめました。□ に当てはまる言葉、または数字を答えなさい。

(1)鳥類は □ 動物です。( 恒温、変温から選択 )

- 答え(1)

- 恒温

(2)□ で呼吸します。

- 答え(2)

- 肺

(3)鳥類の心臓は、\(\boxed{ア}\) 個の心房、\(\boxed{イ}\) 個の心室からなります。

- 答え(3)

- ア:2 イ:2

- 解説(3)

- 【鳥類の心臓】( 2 心房 2 心室)

(4)鳥類は \(\boxed{ア}\) 受精し、\(\boxed{イ}\) のあるたまごを \(\boxed{ウ}\) に産みます。

- 答え(4)

- ア:体内 イ:から ウ:陸上

- 解説(4)

- ※抱卵してふ化させる。

※多くが子どもの世話をする。

【ニワトリのたまご】

【子どもの世話をするツバメ】

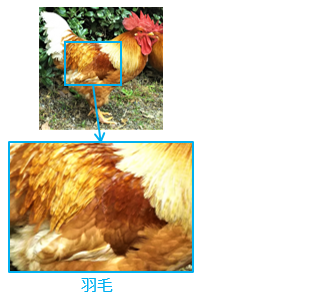

(5)体の表面は \(\boxed{ア}\) でおおわれています。\(\boxed{ア}\) には、\(\boxed{イ}\) から身を守る働きがあります。

- 答え(5)

- ア:羽毛 イ:寒さ

- 解説(5)

- 【ニワトリ】

(6)春に日本へ渡ってきて繁殖する鳥を \(\boxed{ア}\) といいます。秋に北の国から日本へ渡ってきて冬をこす鳥を \(\boxed{イ}\) といいます。これらの鳥を \(\boxed{ウ}\) といいます。1 年中同じ場所にいる鳥を \(\boxed{エ}\) といいます。

- 答え(6)

- ア:夏鳥 イ:冬鳥 ウ:渡り鳥 エ:留鳥

- 解説(6)

- 【鳥の種類と例】

種類 例 渡り鳥

(季節によって日本と海外を移動する鳥)夏鳥

(春に南の地域から日本に渡ってきて繁殖し、秋に南に渡って冬をこす鳥)ツバメ

ホトトギス

カッコウ

ヒバリ

オオルリ冬鳥

(秋に北の地域から日本に渡ってきて冬をこし、春に北に渡って繁殖する鳥)ハクチョウ

マガン

ツグミ

ホオジロ旅鳥

(渡りの途中で日本に立ち寄る鳥(日本では繁殖も冬こしもしません))シギ

チドリ留鳥

(季節による移動をせず、1年中同じ地域にいる鳥)スズメ

カラス

メジロ

シジュウカラ

キジバト

エナガ

フクロウ

問7

(1)ほ乳類の特徴についてまとめました。□ に当てはまる言葉、または数字を答えなさい。

① ほ乳類は □ 動物です。( 恒温、変温から選択 )

- 答え(1)- ①

- 恒温

② □ で呼吸します。

- 答え(1)- ②

- 肺

③ ほ乳類の心臓は、\(\boxed{ア}\) 個の心房、\(\boxed{イ}\) 個の心室からなります。

- 答え(1)- ③

- ア:2 イ:2

- 解説(1)- ③

- 【ほ乳類の心臓】( 2 心房 2 心室 )

④ ほ乳類は \(\boxed{ア}\) 受精し、\(\boxed{イ}\) を産みます。

- 答え(1)- ④

- ア:体内 イ:子

- 解説(1)- ④

- 胎生:体内受精をし、ある程度成長した子どもを出産する繁殖方法である。親と似た姿で生まれる。

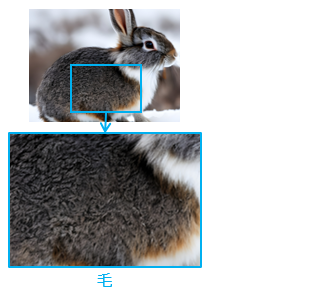

⑤ 体の表面は \(\boxed{ア}\) でおおわれています。\(\boxed{ア}\) には、\(\boxed{イ}\) から身を守る働きがあります。

- 答え(1)- ⑤

- ア:毛 イ:寒さ

- 解説(1)- ⑤

- 【ウサギ】

(2)冬眠するほ乳類を 3 つ答えなさい。

- 答え(2)

- 例)コウモリ・ヤマネ・クマ・シマリスなど

- せきつい動物の心臓

問8

ヤモリとイモリは、名前はよく似ていますが別の種類の生き物です。ヤモリとイモリについて調べ、以下の表にまとめました。

| ヤモリ | イモリ | |

| 種類 | (ア)類 | 両生類 |

| 卵 | やわらかいからのある卵を陸上に産む | ゼリーなようなものに包まれた卵を水中に産む |

| 受精の しかた | 体内受精 | 体外受精 |

| 変態 | 卵から生まれた時から親と同じ形で変態しない | 幼生 → 成体へと変態する |

| 呼吸の しかた | 肺 | 幼生:(イ) 成体:肺 |

| 生活場所 | 陸上 | 水中 |

| 体の表面 | うろこでおおわれている | 粘膜でおおわれている |

| 体温 | (ウ) | |

(1)表のア~ウに当てはまる言葉を答えなさい。

- 答え(1)

- ア:は虫 イ:えら ウ:変温

- 解説(1)

- 【ヤモリ】は虫類

【イモリ】両生類

ヤモリが壁や窓にへばりつけるしくみをまねて、「ヤモリテープ」という接着剤を使わずに接着できる素材が開発されました。このように生物が持つ優れた機能をまねて素材や技術を開発することをバイオミメティクスといいます。

(2)バイオミメティクスの例として正しくないものを、ア~エから1つ選びなさい。

ア. サメのうろこをまねた、新素材の水着

イ. ヒトリガの幼虫(毛虫)をまねた、試験管用のブラシ

ウ. カの針をまねた、痛くない注射針

エ. ハスの葉をまねた、水をはじく加工の布

- 答え(2)

- イ

問9

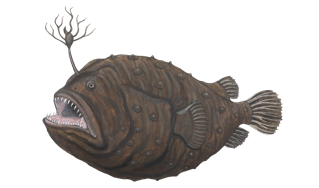

深海とは、水深 200 m 以上の海域のことで、多くの生物にとって必要な太陽光が届きません。また、海の表面とは環境が大きく異なります。高水圧・低水温・暗黒・低酸素状態などきびしい環境条件に適応するため、深海魚は独自の進化をしています。

チョウチンアンコウという深海魚はメスとオスで体の構造が大きく異なります。メスは体の大きさが 40 cm ほどあり、頭の上についている光る突起物で獲物をおびき寄せ、ほぼ真上に向いた口で捕食します。それに対してオスの体長は 2 cm ほどしかありません。オスはメスと出会うと、メスの体にくっつきます。そして、そのメスと一生を共に生活するようになります。これには深海の環境が影響しています。どのような影響か最も適当なものをア~エから1つ選びなさい。

【チョウチンアンコウのメス】

ア. 深海は酸素が少ないので、チョウチンアンコウのメスの体にはバクテリアがついてしまう。そのバクテリアをオスに食べてもらうため。

イ. 深海は真っ暗な世界なので、チョウチンアンコウのメスの光を利用しないと、チョウチンアンコウのオスは生きていけないため。

ウ. 深海は水温が低いので、オスとメスがくっつくことにより、たがいに体を温めているため。

エ. 深海は生き物が少なく、オスとメスが出会う機会がほとんどないため。

- 答え

- エ

- 解説

- ア:オス、メス共に同条件

イ:メスに出会うまではメスなしでも生きている

ウ:魚類は変温動物であるため、たがいに体をくっつけても温まることはできない

※チョウチンアンコウのオスは、メスに出会うとメスの体にかみつき、その後はメスの血液から栄養をもらう。そのため、ひれや目、内臓までも退化し、精巣だけを発達させいずれメスと同化する。

問10

動物には、体を支える中心となる骨があるグループと、体を支える中心となる骨がないグループに分けることができます。

(1)「体を支える中心となる骨」の名称を答えなさい。

- 答え(1)

- 背骨

- 解説(1)

- 背骨のある動物を「せきつい動物」という。

(2)(1)で答えた骨を持つ動物はどの動物ですか。ア~キからすべて選びなさい。

ア. クモ

イ. カエル

ウ. カマキリ

エ. エビ

オ. カメ

カ. カブトムシ

キ. ヘビ

- 答え(2)

- イ、オ、キ

- 解説(2)

- イ:両生類 オ、キ:は虫類

ア、ウ、エ、カ:無せきつい動物

(3)動物には(1)で答えた骨以外にも、大事な骨がたくさんあり、それぞれに異なったはたらきがあります。①、② の骨の特徴とはたらきとして、最も適切なものをア~エからそれぞれ1つずつ選びなさい。

① 頭がい骨

② ろっ骨

ア. 筒状の形をしており、新しい血液をつくる。

イ. かごのようになっており、呼吸を助けている。

ウ. 三角形をしており、姿勢を保つのを助けている。

エ. 丸みがあり全体が箱のようになっており、脳を守る

- 答え(3)

- ① エ ② イ

- 解説(3)

- ア:骨ずい

ウ:肩甲骨

(4)□ に当てはまる言葉を答えなさい。

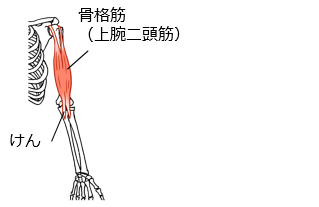

動物の骨は、筋肉の助けをかりて動いています。骨にくっついて体を動かすのに役立っている筋肉を \(\boxed{①}\) といい、よく動く手足の骨についています。手足などの骨は関節によってつながっており、骨と筋肉は \(\boxed{②}\) でつながっています。

- 答え(4)

- ① 骨格筋 ② けん

- 解説(4)

骨格筋:一般に筋肉と呼ばれているもので、骨格に沿ってついている。手足の筋肉、腹筋、背筋など運動に関わる筋肉で、自分の意思で動かすことができる。

問11

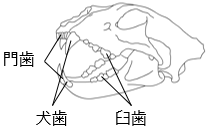

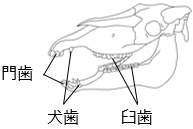

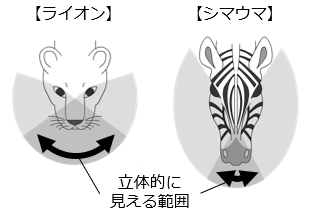

表はライオンとシマウマの骨格と歯の特徴、自然界で食べるえさの種類、消化管の長さについてまとめたものです。

| ライオン | シマウマ | |

| 骨格 |  |  |

| 歯の特徴 | 犬歯と臼歯がよく発達しており、臼歯のかみ合う側は、とがってぎざぎざしている。 | 門歯と臼歯がよく発達しており、臼歯のかみ合う側は、平らでみぞのようなものがある。 |

| 自然界で食べるえさの種類 | 草食動物 | 草 |

| 消化管の長さ | 体長の約4倍 | 体長の約11倍 |

(1)ライオンの目のつき方は前向きで、立体的に見える範囲が広くなっているため、獲物に飛びかかるのに適しています。一方、シマウマの目のつき方は横向きです。どのようなことに適していますか。視野の広さにふれながら簡単に答えなさい。

- 答え(1)

- 視野が広く、敵を発見しやすい。

- 解説(1)

- 目が横向きについていると、立体的に見える範囲は狭くなるが、全体的な視野範囲は広くなる。

(2)ライオンは臼歯を肉を切りさくために使っています。対してシマウマは何のために臼歯を使っていますか。表の葉の特徴に着目して、正しいものをア~エから1つ選びなさい。

ア. 草をかたい球体にするため

イ. 草をうすい板状にするため

ウ. 草をやわらかいかたまりにするため

エ. 草を細かくすりつぶすため

- 答え(2)

- エ

(3)消化管の長さがライオンよりシマウマの方が長いのはなぜですか。表の自然界で食べるえさの種類に着目して、簡単に答えなさい。

- 答え(3)

- 草は肉と比べて消化しにくいから

問12

ヒトと同じように、母親の体内で受精卵が成長してから生まれる動物をア~エから1つ選びなさい。

ア. トカゲ

イ. カエル

ウ. コウモリ

エ. ペンギン

- 答え

- ウ

- 解説

- ヒトと同じほ乳類を選ぶ

トカゲ:は虫類

カエル:両生類

ペンギン:鳥類

問13

メダカを水そうで育てることにしました。

(1)水そうには 5 匹のメダカがいます。5 匹のメダカをよく見ると、オスとメスの両方がいました。表はオスとメスの特徴をまとめたものです。表のアとイのどちらがオスですか。

ア | イ | |

| しりびれ | 小さく、三角形に近い | 大きく、平行四辺形に近い |

| 背びれ | 切れこみがない | 切れこみがある |

| はら | ふくれている | ふくれていない |

- 答え

- イ

(2)メダカを飼うときに適した水温をア~ウから選びなさい。

ア. 10 ℃ ~ 15 ℃

イ. 20 ℃ ~ 25 ℃

ウ. 30 ℃ ~ 35 ℃

- 答え

- イ

(3)メダカをしばらく育てていると、メスが卵を産み、やがて小さなメダカが誕生しました。

① □ に当てはまる言葉を答えなさい。

メスが産んだ卵が、オスが出した \(\boxed{ A }\) と結びつくことを \(\boxed{ B }\) といいます。\(\boxed{ B }\) すると卵は成長を始めます。

- 答え(3)- ①

- A:精子 B:受精

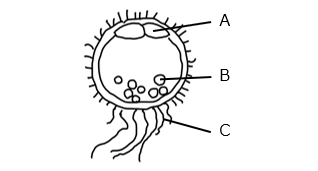

② 図はメダカの受精卵です。A ~ C は何といいますか。

- 答え(3)- ②

- A:胚盤 B:油 C:付着毛

- 解説(3)- ②

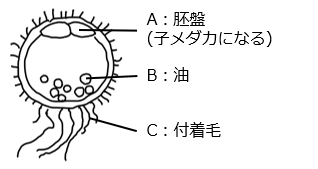

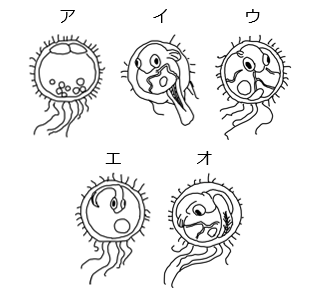

③ メダカの卵は、どのように変化していきますか。ア~オを順に並べなさい。ただし、アを先頭とします。

- 答え(3)- ③

- ア → エ → ウ → オ → イ

- 解説(3)- ③

④ ふ化したばかりのメダカの子を観察すると、腹に袋のようなものがついていました。これは何ですか。ア~エから 1 つ選びなさい。

ア. 体を浮かせるための袋

イ. 体を沈めるためのおもりの入った袋

ウ. エサを保存するための袋

エ. 栄養分をたくわえておく袋

- 答え(3)- ④

- エ

- 解説(3)- ④

ふ化した子メダカの体長は約 3 mm で、体は透き通っており、天敵に襲われないように 2 ~ 3 日じっとしている。腹の卵黄に養分があるので、しばらくはエサを食べなくても生きていける。

問14

(1)すべてのせきつい動物に共通しているのはどれですか。ア~エから 1 つ選んで答えなさい。

ア. 体温を一定に保つことができる

イ. 肺で呼吸をしている

ウ. 2 心房 2 心室の心臓を持っている

エ. 頭骨で脳を守っている

- 答え(1)

- エ

- 解説(1)

- ア:鳥類とほ乳類以外は体温を一定に保つことはできない

イ: 魚類や両生類の子どもはエラで呼吸している

ウ:鳥類とほ乳類のみ

(2)ヒトと魚類は共通の祖先から進化したと考えられています。魚類のからだのつくりで、ヒトの手足と同じ起源をもつ部分はどこですか。

- 答え(2)

- 胸ビレや腹ビレ

- 解説(2)

- 胸ビレ ⇒ 手、腹ビレ ⇒ 足

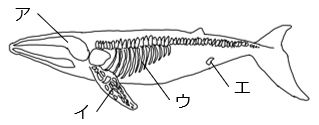

(3)ヒトには尾てい骨という尾のあとを残す骨があり、これを痕跡器官といいます。図のあるほ乳類の全身骨格にも痕跡器官があります。

① 図のほ乳類にある痕跡器官はどれですか。ア~エから1つ選んで答えなさい。

- 答え(3)- ①

- エ

② ① で選んだ痕跡器官は、イヌやネコのからだのどの部分にあたりますか。

- 答え(3)- ②

- うしろ足

- 解説(3)

- 図のほ乳類はクジラ

問15

以下はフクロウの特徴です。

・多くのフクロウは夜行性で、夜に狩りをします。

・ネズミやは虫類、昆虫などをえさにしています。

・くちばしは小さく見えるが、口は大きく開きえものを丸のみにします。

・フクロウの足は 3 本のうち外側の 1 本が動いて X 型になり、えものや木の枝をしっかりとつかむことができます。

(1)フクロウには、夜に狩りをするために発達したと考えられる特徴があります。この特徴に当てはまるものをア~オからすべて選びなさい。

ア. 目が大きく、多くの光を取り入れることができる。

イ. 耳の位置が左右で異なり、音のする場所を正確に知ることができる。

ウ. 足の指の1本が動いて、えものをしっかりつかむことができる。

エ. 顔が皿のような形をしていて、小さな音ものがさず集めることができる。

オ. えものを丸のみするために、大きく口をあけることができる。

- 答え(1)

- ア、イ、エ

- 解説(1)

- ア:わずかな光でも(夜でも)見ることができる

イ:見えなくてもえものの位置がわかる

エ:見えなくてもえものを見つけることができる

【フクロウ】

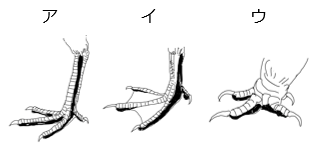

(2)フクロウの足はどれですか。ア~ウから選びなさい。

- 答え(2)

- ウ

- 解説(2)

- ・フクロウの足は 3 本のうち外側の 1 本が動いて X 型になり、えものや木の枝をしっかりとつかむことができます。

ア、イ:前向き 3 本、後ろ向き 1 本

ウ:前向き 2 本、後ろ向き 2 本 ⇒ X 型になっている