理科【基本】植物のつくりとはたらき

問1 植物の分類

□に当てはまる言葉を答えなさい。

(1)植物は \(\boxed{ア}\) 植物と胞子植物に分類されます。

- 答え(1)

- ア:種子

- 解説(1)

- 【種子植物】被子植物・裸子植物

・種子で増える

・花が咲く

【胞子植物】シダ植物・コケ植物

・胞子で増える

・花が咲かない(花がない)

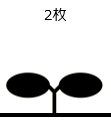

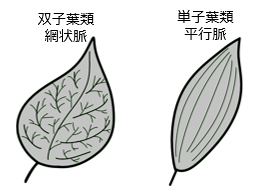

(2)\(\boxed{ア}\) 植物は、被子植物と裸子植物に分類されます。被子植物の中には、\(\boxed{イ}\) 葉類と \(\boxed{ウ}\) 葉類があります。\(\boxed{イ}\) 葉類と \(\boxed{ウ}\) 葉類は、子葉の枚数や、根や茎(断面図)の形、葉の葉脈に違いがあります。

- 答え(2)

- イ:双子 ウ:単子

- 解説(2)

- ※子葉とは初めて出る葉のこと。

双子葉類の仲間:アブラナ、タンポポ、ヒマワリ、ヘチマ、サクラ、エンドウ、ホウセンカなど

単子葉類の仲間:イネ、トウモロコシ、エノコログサ、ツユクサ、ネギ、ユリ、チューリップなど

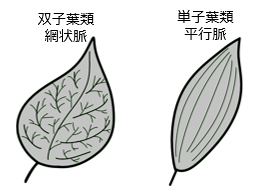

(3)\(\boxed{イ}\) 葉類の特徴

子葉は \(\boxed{エ}\) 枚で、根は \(\boxed{オ}\) と \(\boxed{カ}\) に分かれています。茎の維管束は形成層にそって \(\boxed{キ}\) 状に並んでいます。葉脈は \(\boxed{ク}\) 脈です。

- 答え(3)

- エ:2 オ:主根 カ:側根 キ:輪 ク:網状

(オ、カは順不同)

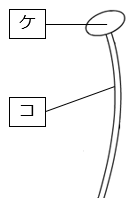

(4)\(\boxed{ウ}\) 葉類の特徴

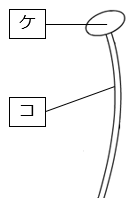

子葉は \(\boxed{ケ}\) 枚で、根は \(\boxed{コ}\) です。\(\boxed{ウ}\) 葉類の茎には形成層がなく、維管束は \(\boxed{サ}\) 状に散らばっています。葉脈は \(\boxed{シ}\) 脈です。

- 答え(4)

- ケ:1 コ:ひげ根 サ:放射 シ:平行

- 解説(3)(4)

- 双子葉類と単子葉類の比較

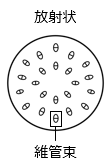

問2 花のつくり

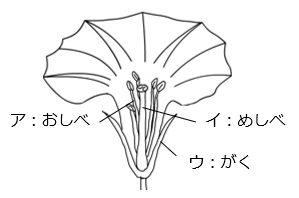

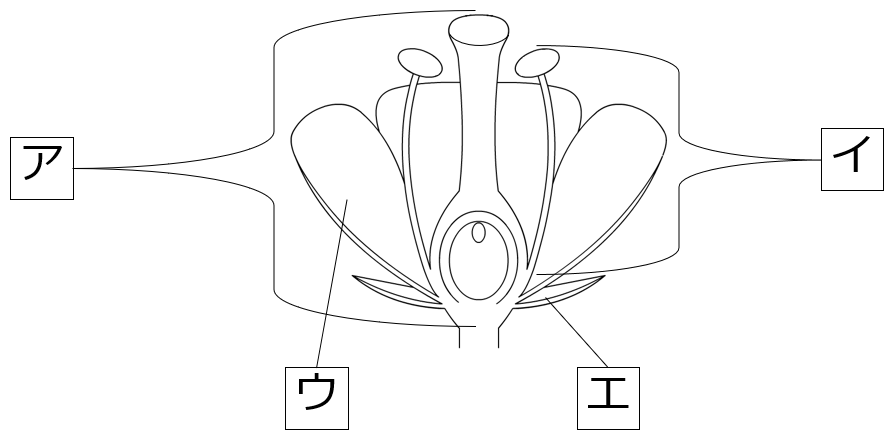

(1)図は花のつくりを表しています。

① \(\boxed{ア}\) ~ \(\boxed{エ}\) の部位の名称を答えなさい。

- 答え(1)- ①

- ア:めしべ イ:おしべ ウ:花びら(花弁) エ:がく

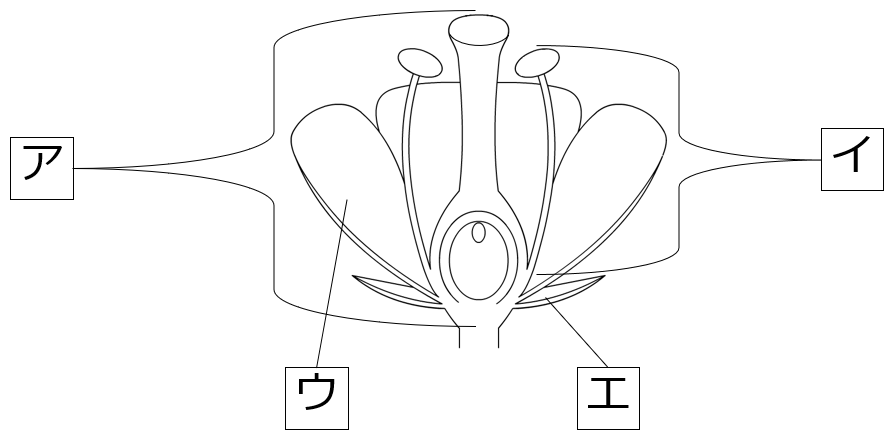

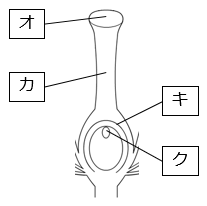

② 図は \(\boxed{ア}\) の部位を拡大したものです。\(\boxed{オ}\) ~ \(\boxed{ク}\) の部位の名称を答えなさい。

- 答え(1)- ②

- オ:柱頭 カ:花柱 キ:子房 ク:胚珠

- 解説(1)- ②

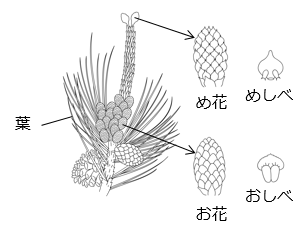

- ク:胚珠とは、将来種子になる部分です。胚珠が子房に包まれている花(被子植物)と、胚珠がむき出しになっている花(裸子植物)があります。

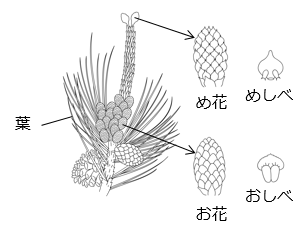

※裸子植物にはイチョウ、マツ、スギなどがあります。

③ 図は \(\boxed{イ}\) の部位を拡大したものです。\(\boxed{ケ}\) ~ \(\boxed{コ}\) の部位の名称を答えなさい。

- 答え(1)- ③

- ケ:やく コ:花糸

(2)花の各部位について説明しています。当てはまる部位の名称を答えなさい。

① 花の中心となる部位です。成長して種子になる胚珠があります。

② 花粉をつくるやくを花糸が支えています。

③ 目立つ色をしていて、昆虫をさそいます。

④ 花の一番外側にあり、つぼみのうちは花を包んで内部を守っています。

- 答え(2)

- ① めしべ ② おしべ ③ 花びら(花弁) ④ がく

(3)おしべ、めしべ、花びら、がくの4つがそろった花を何といいますか。

- 答え(3)

- 完全花

- 解説(3)

- 花には花びらやがくがないもの、おしべだけのも(お花)やめしべだけのもの(め花)もあります。これらの花は、不完全花といわれます。

・花びら、がくがない:イネ科、裸子植物など

・お花、め花がさく:ウリ科、トウモロコシ、裸子植物など

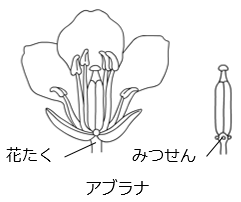

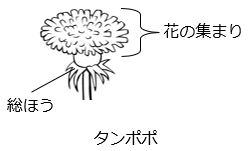

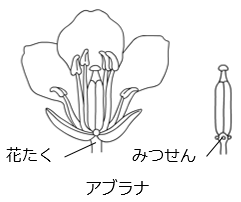

- その他のつくり

みつせん:みつをつくる

花たく:花全体を支える台

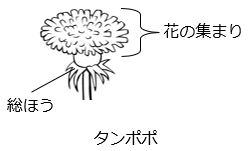

総ほう:タンポポやヒマワリのように、小さな花がたくさん集まって1つの花のようになっているものは、このつくりに支えられている

(4)□に当てはまる数を答えなさい。

① アブラナ科のアブラナは、花びら・がくともに \(\boxed{ア}\) 枚で、おしべは \(\boxed{イ}\) 本あります。おしべのうち \(\boxed{ウ}\) 本は長くなっています。

- 答え(4)- ①

- ア:4 イ:6 ウ:4

② バラ科のサクラは、花びら・がくともに \(\boxed{ }\) 枚で、おしべは多数あります。

- 答え(4)- ②

- 5

③ マメ科のエンドウは、花びら・がくともに \(\boxed{ア}\) 枚で、おしべは \(\boxed{イ}\) 本あります。

- 答え(4)- ③

- ア:5 イ:10

④ キク科のタンポポは、花びらが \(\boxed{ア}\) 枚で、おしべは \(\boxed{イ}\) 本あります。

- 答え(4)- ④

- ア:5 イ:5

⑤ ウリ科のヘチマは、花びら・がくともに \(\boxed{ア}\) 枚でくっついている。おしべは \(\boxed{イ}\) 本あります。

- 答え(4)- ⑤

- ア:5 イ:5

⑥ ヒルガオ科のアサガオは、花びら・がくともに \(\boxed{ア}\) 枚でくっついている。おしべは \(\boxed{イ}\) 本あります。

- 答え(4)- ⑥

- ア:5 イ:5

⑦ イネ科のイネは、花びら・がくはなく、おしべは \(\boxed{ }\) 本あります。

- 答え(4)- ⑦

- 6

(5)マツを説明する文章として正しいものをア~カからすべて選びなさい。

ア. 裸子植物である。

イ. 被子植物である。

ウ. 花びらのある花をつける。

エ. 花びらのない花をつける。

オ. 1つの花におしべとめしべがある。

カ. お花とめ花に分かれている。

- 答え(5)

- ア、エ、カ

- 解説(5)

ア. 子房はなく、胚珠がむき出し

エ. 風媒花

(6)キュウリはお花とめ花に分かれている植物です。同じようにお花とめ花に分かれているものを、ア~オから1つ選びなさい。

ア. タンポポ

イ. カボチャ

ウ. アサガオ

エ. アブラナ

オ. ジャガイモ

- 答え(6)

- イ

- 解説(6)

- キュウリはウリ科の植物なので、同じウリ科の植物を選択する

ア. タンポポ:キク科

イ. カボチャ:ウリ科

ウ. アサガオ:ヒルガオ科

エ. アブラナ:アブラナ科

オ. ジャガイモ:ナス科

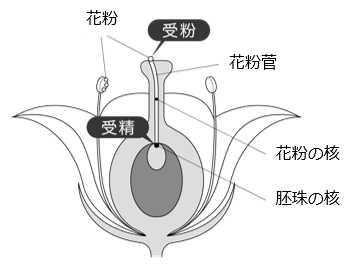

問3 花のはたらき

(1)□に当てはまる言葉を答えなさい。

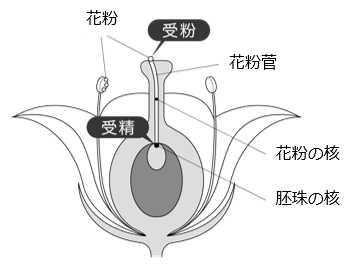

① 花粉がめしべの柱頭につくことを \(\boxed{ }\) といいます。

② 花粉管によって運ばれた花粉の核が胚珠の核と合体することを \(\boxed{ }\) といいます。

③ 自分のおしべの花粉がめしべについて受粉することを \(\boxed{ }\) 受粉といいます。

④ 昆虫や風が運んできた花粉によって受粉することを \(\boxed{ }\) 受粉といいます。多くの花はこの方法で受粉します。

- 答え(1)

- ① 受粉 ② 受精 ③ 自花(自家) ④ 他花(他家)

- 解説(1)

- ①②

③ 自花(自家)受粉する花:イネ、アサガオ、エンドウなど

(2)□に当てはまる言葉を答えなさい。

① 花粉が昆虫に運ばれて受粉する花を \(\boxed{ア}\) といいます。 \(\boxed{ア}\) には、花びらを1枚ずつ取り外すことのできる \(\boxed{イ}\) と、もとがくっついていて取り外すことのできない \(\boxed{ウ}\) があります。

② 花粉が風に運ばれて受粉する花を \(\boxed{ }\) といいます。

- 答え(2)

- ① ア:虫ばい花 イ:離弁花 ウ:合弁花

② 風ばい花

- 解説(2)

- ① ア(虫ばい花):花びらやがくが大きく色があり、目立っている。また、よいかおりやみつを出して虫を誘う。多くの花がこの仲間である。

例)アサガオ、ヘチマ、アブラナなど

② 風ばい花:花は目立たない。花粉は風に運ばれやすいように、軽く、大量につくられる。

例)マツ、スギ、トウモロコシなど

(3)梨農家では多くの花に確実に実をつけさせるため、花粉を集め道具を使って受粉をおこないますが、自然に生えている梨の木ではどのような方法で行われますか。最も適切なものをア~ウから1つ選びなさい。

ア. 虫が花粉を運ぶ

イ. 風が花粉を運ぶ

ウ. 同じ花のおしべがめしべにつく

- 答え(3)

- ア

- 解説(3)

- ナシはバラ科の植物で、花びらのある虫媒花である。自家不和合性(同じ花の花粉では受精しない)を持つものが多いため、確実に実をつけるためには他家受粉が最適である。

- 花の分類

| 植物 | 分類

(なかま) | 花びら

(枚) | がく

(枚) | おしべ

(本) | 胚珠

(個) |

| 被子 | バラ科

(サクラ

リンゴ

ウメ

イチゴ) | 虫ばい花 | 離弁花 | 5 | 5 | 多数 | 1 |

アブラナ科

(アブラナ

ナズナ

ダイコン) | 4 | 4 | 6 | 多数 |

マメ科

(エンドウ

ダイズ

シロツメクサ) | 5 | 5 | 10 | 多数 |

アヤメ科

(アヤメ) | 3 | 3 | 3 | 多数 |

ヒルガオ科

(アサガオ

サツマイモ) | 合弁花 | 5 | 5 | 5 | 6 |

キク科

(タンポポ

ヒマワリ

コスモス) | 5 | 多数 | 5 | 1 |

ナス科

(ジャガイモ) | 5 | 5 | 5 | 多数 |

ウリ科

(ヘチマ

カボチャ

キュウリ) | 5 | 5 | 5

(お花・め花をつくる) | 多数 |

ツツジ科

(ツツジ) | 5 | 5 | 5~10 | 1 |

イネ科

(イネ) | 風ばい花 | なし | なし | 6 | 1 |

イネ科

(トウモロコシ) | お花・め花をつくる | 1 |

| 裸子 | マツ科

(マツ

スギ) | 多数 |

イチョウ科

(イチョウ) | 1 |

※めしべは1本

問4 果実

果実について□に当てはまる言葉を答えなさい。

果実には、子房が成長した \(\boxed{ア}\) と、花たくなどが成長した \(\boxed{イ}\) があります。

- 答え

- ア:真果 イ:偽果

- 解説

- ア 真果:カキ・ミカン・クリなど

イ 偽果:リンゴ・ナシ・イチゴなど

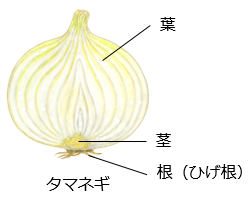

問5 根のつくりとはたらき

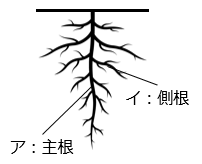

(1)□に当てはまる言葉を答えなさい。

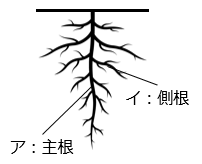

① 双子葉類の植物の根は、\(\boxed{ア}\) という太い根を中心に、そこから \(\boxed{イ}\) といわれる根がたくさん枝分かれしています。

- 答え(1)- ①

- ア:主根 イ:側根

- 解説(1)- ①

- 【双子葉類の根】

② 単子葉類の植物の根は、茎のつけ根から同じくらいの太さの根がたくさん出ています。このような根を \(\boxed{ }\) といいます。

- 答え(1)- ②

- ひげ根

- 解説(1)- ②

- 【単子葉類の根】

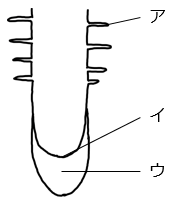

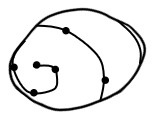

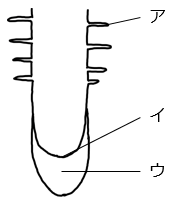

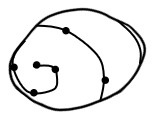

(2)図は根の先端のようすを表しています。双子葉類も単子葉類も根の先端のつくりは同じです。ア~ウの部位の名称を答えなさい。

- 答え(2)

- ア:根毛 イ:成長点 ウ:根冠

- 解説(2)

- (3)を参照

(3)根の各部位について説明しています。当てはまる部位の名称を答えなさい。

① 細胞を増やし、根を伸ばすつくりです。

② かべの厚い細胞からできていて、①の部位を守っています。

③ 水や肥料を吸収する作りです。

- 答え(3)

- ① 成長点 ② 根冠 ③ 根毛

- 解説(3)

- ① 成長点:増えた細胞それぞれが成長して大きくなることで根は伸びる。

③ 根毛:1つの細胞からできている。根の表面積を大きくし、水や肥料を吸収しやすくしている。

(4)根のはたらきを3つ答えなさい。

- 答え(4)

- 水や肥料の吸収

地上部の支え

養分をたくわえる

- 解説(4)

- 水や肥料の吸収:根毛から土中の水や肥料を吸収して、全身に送る。

地上部の支え:土の中に広がって土をとらえ、地上部をしっかり支えている。

養分をたくわえる:主根に養分をたくわえる。サツマイモ、ダイコン、ダリア、ニンジン、ゴボウなど。

(5)根ははたらきのちがいによっていろいろな形に変わります。①~③のはたらきをする根の名称を答えなさい。

① 茎がたおれないように支えます。

② 他の植物から養分をうばいます。

③ 水中にのび、養分や酸素を吸収します。

- 答え(5)

- ① 支柱根 ② 寄生根 ③ 水中根

- 解説(5)

- ① トウモロコシ、タケノコなど

② ヤドリギなど

③ ウキクサ、ホテイアオイなど

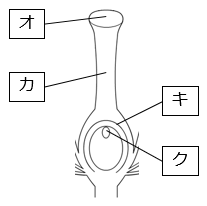

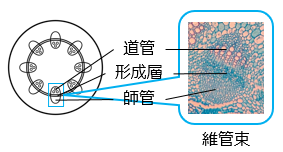

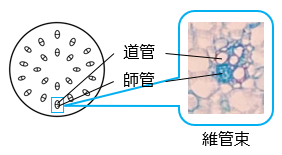

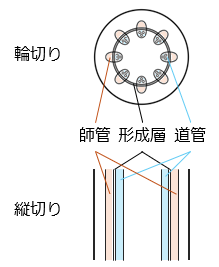

問6 茎のつくりとはたらき

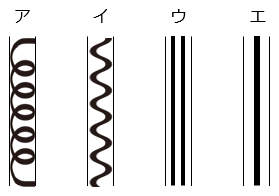

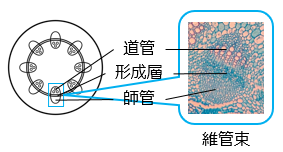

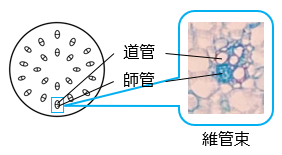

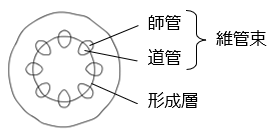

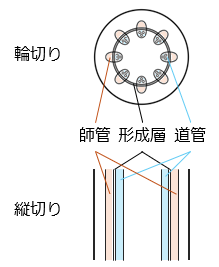

(1)茎のつくりについて説明しています。□に当てはまる言葉を答えなさい。

① \(\boxed{ア}\) は死んだ細胞でできていて、根から吸収した \(\boxed{イ}\) や \(\boxed{ウ}\) を全身に運んでいます。\(\boxed{ア}\) の集まりを \(\boxed{エ}\) といいます。

② \(\boxed{オ}\) は、\(\boxed{カ}\) でつくられた \(\boxed{キ}\) を全身に運んでいます。途中には \(\boxed{ク}\) といわれるふるいにようなしきりがあります。\(\boxed{オ}\) の集まりを \(\boxed{ケ}\) といいます。

③ \(\boxed{エ}\) と \(\boxed{ケ}\) が1つにまとまったつくりを \(\boxed{コ}\) といいます。

④ 双子葉類だけにある、茎を太くするつくりを \(\boxed{サ}\) といいます。

- 答え(1)

- ① ア:道管 イ:水 ウ:肥料 エ:木部

(イ、ウは順不同)

② オ:師管 カ:光合成 キ:養分 ク:師板 ケ:師部

③ コ:維管束

④ サ:形成層

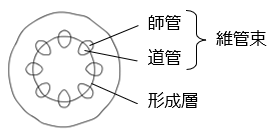

- 解説(1)

- ① 道管(木部)は維管束の内側にある

② 師管(師部)は維管束の外側にある

④ 形成層は道管と師管の間にある

【双子葉類】

【単子葉類】

(2)茎のはたらきを4つ答えなさい。

- 答え(2)

- 葉や花、実などを支える

根から吸収した水や肥料、葉でつくられた養分を運ぶ

養分をたくわえる

新しい芽を出して増える

- 解説(2)

- 養分をたくわえる:地下の茎に養分をたくわえる。ジャガイモ、サトイモなど。

新しい芽を出して増える:ススキは地下の茎から、イチゴは地面をはう茎から新しい芽が出る。

(3)茎ははたらきのちがいによっていろいろな形に変わります。①、②のはたらきをする茎の名称を答えなさい。

① ものにまきついてからだを支えます。

② 葉のつけ根にでき、これで増えることができます。

- 答え(3)

- ① まきひげ ② むかご

- 解説(3)

- ① キュウリ、ヘチマ、ブドウなど

② ヤマノイモなど

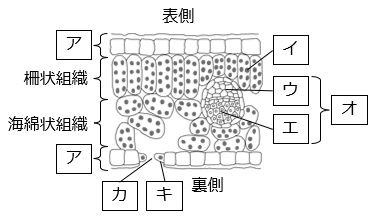

問7 葉のつくりとはたらき

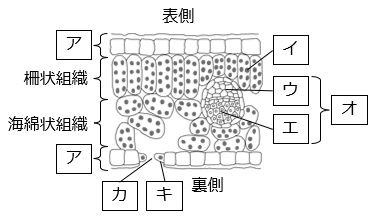

(1)葉のつくりについて説明しています。□に当てはまる言葉を答えなさい。

① 葉は \(\boxed{ア}\) をするための器官です。

② 双子葉類の葉脈は \(\boxed{イ}\) といい、中心になる葉脈から網の目のように枝分かれしています。

③ 単子葉類の葉脈は \(\boxed{ウ}\) といい、葉のつけ根から葉脈がほぼ平行になっています。

④ \(\boxed{エ}\) は、葉の表側と裏側にあり、一層の透明な細胞からできています。葉の内部を守っています。

⑤ 葉の表側には、効率よく \(\boxed{ア}\) を行うため、\(\boxed{オ}\) をたくさんふくむ細胞がすき間なく並んでいます(柵状組織)。

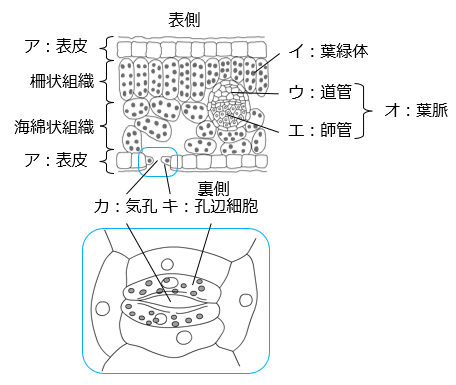

⑥ 葉の裏側には、\(\boxed{カ}\) の出入りがしやすいようにすき間の多いつくりになっています(海綿状組織)。このすき間を \(\boxed{キ}\) といい、三日月形をした \(\boxed{ク}\) に囲まれています。

- 答え(1)

- ① ア:光合成

② イ:網状脈

③ ウ:平行脈

④ エ:表皮

⑤ オ:葉緑体

⑥ カ:気体 キ:気孔 ク:孔辺細胞

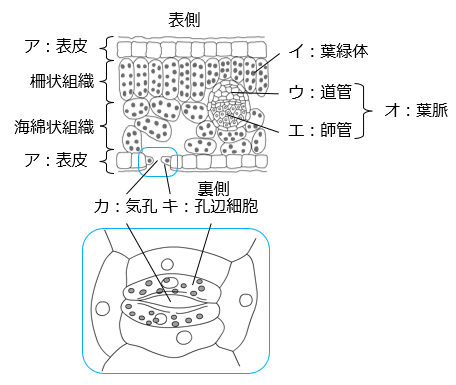

(2)図は、葉の内部のつくりを表しています。ア~キの部位の名称を答えなさい。

- 答え(2)

- ア:表皮 イ:葉緑体 ウ:道管 エ:師管 オ:葉脈 カ:気孔 キ:孔辺細胞

- 解説(2)

※他の表皮細胞にはないが、孔辺細胞には葉緑体がある

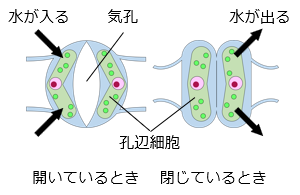

(3)気孔の開く条件を述べています。□に当てはまる言葉を答えなさい。

孔辺細胞が \(\boxed{ア}\) をふくむと、気孔は開きます。また、\(\boxed{イ}\) があたり、植物のはたらきが盛んなときも気孔は開きます。

- 答え(3)

- ア:水分 イ:日光

- 解説(3)

(4)①~③は葉のはたらきについて説明しています。これらのはたらきをそれぞれ何といいますか。

① 日光を利用して、葉緑体でデンプンをつくります。

② 養分と酸素を反応させて、生きるために必要なエネルギーをつくります。

③ 気孔から水を水蒸気にして出します。

- 答え(4)

- ① 光合成 ② 呼吸 ③ 蒸散

- 解説(4)

- ① 光合成:二酸化炭素と水からデンプンをつくる。このとき、酸素ができる。(日光以外の光でも光合成は起こる)

② 呼吸:二酸化炭素と水ができる。

③ 蒸散:根からの水の吸収を盛んにしたり、体温を調整したりする。

(5)葉の茎へのつき方について、以下の問いに答えなさい。

① どの葉にも日光が当たるように、規則正しいつき方をしています。これを何といいますか。

- 答え(5)- ①

- 葉序

② 図ア~ウのような葉のつき方を、それぞれ何といいますか。

- 答え(5)- ②

- ア:互生 イ:輪生 ウ:対生

- 解説(5)- ②

- 互生:茎の節に1枚の葉がつく。多くの植物でみられる。

輪生:茎の節に2枚以上の葉がつく。スギナなど。

対生:輪生のうち、2枚の葉がつくもの。ナデシコなど。

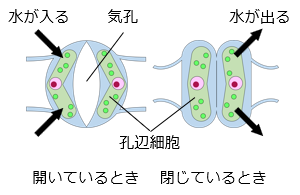

(6)地下の葉に養分をたくわえる植物を1つ答えなさい。

- 答え(6)

- タマネギ、チューリップ、ユリなど

- 解説(6)

【いろいろな葉】

・養分をたくわえている葉:タマネギ、チューリップ、ユリなど

・まきひげになる葉:エンドウなど

・針のような葉:サボテンなど

(7)日本のある地域で大気中に含まれている二酸化炭素の濃度の変化を夏冬2度、およそ50年間調べました。その結果、二酸化炭素の濃度は夏に低くなり、冬に高くなっていました。その理由を答えなさい。

- 答え(7)

- 夏は植物がしげり、日光も良く当たるため盛んに光合成を行って二酸化炭素をたくさん吸収するが、冬は多くの植物が枯れて葉を落とすため、光合成があまり行われず二酸化炭素の吸収が少なくなるから。

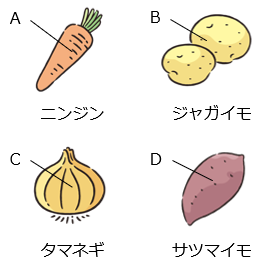

問8

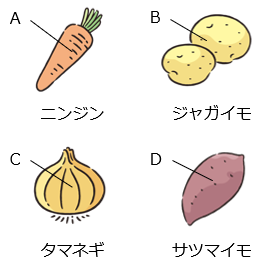

図は野菜を表しています。A ~ D はどこを示しますか。最も適当なものをア~エからそれぞれ1つずつ選びなさい。ただし、同じものを何度選んでもよいとします。

ア. 花

イ. 葉

ウ. 茎

エ. 根

- 答え

- A:エ B:ウ C:イ D:エ

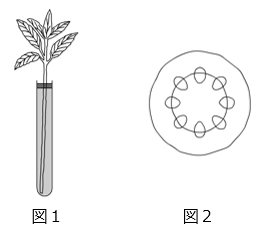

問9

植物のつくりとはたらきについて調べるため、実験1、2を行いました。

【実験1】

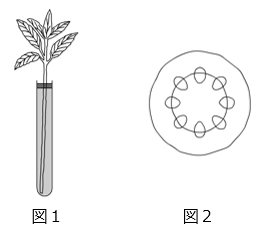

図1のように、赤インクで着色した水にある植物の茎をさして半日置きました。この植物の茎をカミソリでうすく切って、切り口を顕微鏡で観察したところ、茎の一部が赤く染まっていました。

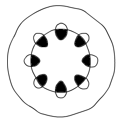

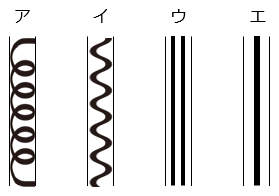

(1)顕微鏡で観察した切り口は図2のように見えました。このようなつくりをもつ植物をア~エからすべて選びなさい。

ア. アブラナ

イ. トウモロコシ

ウ. イネ

エ. キュウリ

- 答え(1)

- ア、エ

- 解説(1)

- 形成層があるので、双子葉類を選ぶ

(トウモロコシとイネは単子葉類)

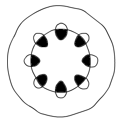

(2)実験で赤く染まったのは、図2のどの部分ですか。ぬりつぶして示しなさい。また、その部分の名称を答えなさい。

- 答え(2)

名称:道管

- 解説(2)

道管:維管束の内側にあり、水や肥料を運ぶ

師管:維管束の外側にあり、光合成でつくられた養分を運ぶ

形成層:双子葉類にはあるが、単子葉類にはない

(3)植物の葉では、ある気体と水からデンプンがつくられます。ある気体とは何ですか。

- 答え(3)

- 二酸化炭素

- 解説(3)

- 二酸化炭素と水からデンプンをつくることを光合成という。このとき、酸素ができる。

【実験2】

図1の植物全体を、空気を入れてふくらませたビニール袋の中に入れ、袋の口を閉じました。これを明るい室内に半日置いた後、袋の中の気体を石灰水に通したところ、石灰水の色は変化しませんでした。

(4)実験2のような結果が得られた理由として、最も適切なものをア~エから1つ選びなさい。

ア. この植物では、呼吸は行われず、光合成のみ行われていたから。

イ. この植物では、光合成は行われず、呼吸のみ行われていたから。

ウ. この植物では、呼吸のほうが光合成よりも盛んに行われていたから。

エ. この植物では、光合成のほうが呼吸よりも盛んに行われていたから。

- 答え(4)

- エ

- 解説(4)

- 光合成は二酸化炭素と水から、デンプンと酸素をつくる。呼吸は酸素と養分から生きるためのエネルギーを発生させ、二酸化炭素と水ができる。日光がないと光合成はできないが、呼吸は常に行われている。

問10

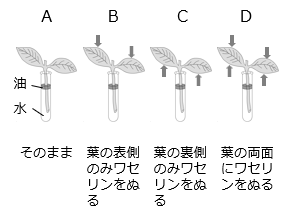

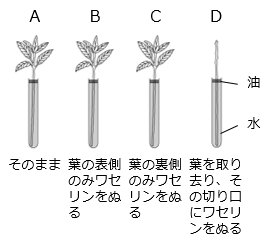

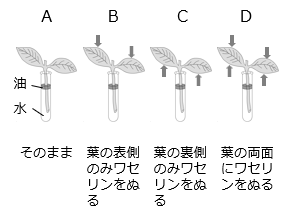

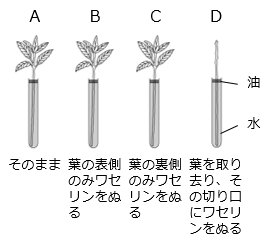

図のように、水と油を入れた試験管 A ~ D を用意し、葉の大きさ、数が同じ植物をそれぞれに入れ、水の減り方を調べました。ただし、B ~ D の葉には、図中の矢印が示す面にワセリンをぬっています。

(1)油を入れている理由を答えなさい。

- 答え(1)

- 水面からの水の蒸発を防ぐため

(2)植物の体から水が水蒸気となって出ていくことを何といいますか。

- 答え(2)

- 蒸散

(3)水蒸気は葉の何という部分から出ていきますか。

- 答え(3)

- 気孔

(4)ワセリンが葉にぬられた面では、どのようなことが起こると考えられますか。ア~エから1つ選びなさい。

ア. 光合成が盛んになる。

イ. 光合成が行われなくなる。

ウ. 水蒸気が取り込まれやすくなる。

エ. 水蒸気が出ていかなくなる。

- 答え(4)

- エ

(5)A ~ D を、水の減り方が大きい順に並べなさい。

- 答え(5)

- A>B>C>D

- 解説(5)

- 気孔は葉の裏側に多いから

問11

同じイモと呼ばれる野菜である、ジャガイモとサツマイモを観察しました。

【ジャガイモ】

表面にはくぼみがあり、その一部から芽のようなものが出ていました。そのまま数日間観察を続けると、小さい葉ものびてきました。

【サツマイモ】

サツマイモの表面には、細い糸のような根毛がはえていました。そのまま数日間観察を続けましたが、変化は見られませんでした。

(1)観察の結果から、普段食べているジャガイモとサツマイモは植物のどの部分がふくらんだものと考えられますか。それぞれ答えなさい。

- 答え(1)

- ジャガイモ:茎 サツマイモ:根

(2)ジャガイモのくぼみどうしを線でつなぐと、図のようにらせん状に並んでいることがわかりました。これは成長する過程でどのような利点があると考えられますか。

- 答え(2)

- どの葉にも日光が当たるように、葉が重なり合わないようにするため

- 解説(2)

- ジャガイモは茎が大きくふくらんだもので、くぼみは葉(芽)がでる部分。

(3)次の野菜の中で、サツマイモと同じ部分がふくらんだものを、すべて選びなさい。

タマネギ・ゴボウ・トマト・カボチャ・ダイコン・アスパラガス

- 答え(3)

- ゴボウ、ダイコン

- 解説(3)

- タマネギ⇒葉

トマト・カボチャ⇒花

アスパラガス⇒茎

問12

アサガオの花を使って花のつくりや花粉のはたらきを調べる実験を行いました。

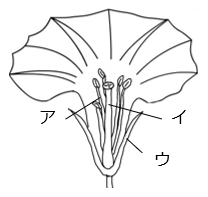

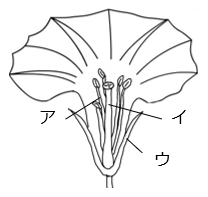

(1)花のつくりを調べるため、アサガオの花を開いて観察しました。図のア~ウの部位の名前を答えなさい。

- 答え(1)

- ア:おしべ イ:めしべ ウ:がく

- 解説(1)

(2)アサガオのように花びらがくっついている花を「合弁花」といいます。アサガオと同じ合弁花をさかせる植物をア~エから2つ選びなさい。

ア. ツツジ

イ. アブラナ

ウ. サクラ

エ. ヘチマ

- 答え(2)

- ア、エ

- 解説(2)

- イ、ウ:離弁花

(3)花粉のはたらきを調べるために、次の日にさきそうなアサガオのつぼみを使って、実験ア~エを行いました。1週間以上たってから観察したときに、種子ができないものはどれですか。最も適切なものをア~エから1つ選びなさい。

ア. つぼみにふくろをかぶせた。

イ. つぼみにふくろをかぶせずに、めしべだけを取りのぞいた

ウ. つぼみにふくろをかぶせずに、おしべだけを取りのぞいた

エ. つぼみからおばなだけを取りのぞいた後に、残っているめしべに筆を使って別のアサガオの花粉をつけてからふくろをかぶせた。

- 答え(3)

- イ

- 解説(3)

- ア. 花がさいた後、自花(家)受粉によって受精し種子ができる。

イ. めしべがないと、受粉・受精できないので種子はできない。

ウ. おしべがなく自花(家)受粉はできないが、ふくろをかぶせていないので、他花(家)受粉によって受精し種子ができる。

エ. 筆によって他花(家)受粉させたので、受精し種子ができる。

(4)(3)のア~エの種子ができたものの中には、種子ができるときに昆虫に花粉を運んでもらう必要があるものがあります。(3)のア~エから1つ選びなさい。

- 答え(4)

- ウ

(5)あるアサガオの花には5つの種子ができていました。5つの種子ができるためには、めしべにつく花粉は何個必要と考えられますか。最も適切なものをア~オから1つ選びなさい。

ア. 1個

イ. 2個

ウ. 3個

エ. 4個

オ. 5個以上

- 答え(5)

- オ

- 解説(5)

- アサガオには胚珠が6個あり、最大6個の種子ができる。ただし、受精できるのは1個の花粉は1個の胚珠のみ。

問13

イネ、ジャガイモ、レタス、サツマイモ、マッシュルームのうち、栄養分の作り方が違うものを1つ選びなさい。

- 答え

- マッシュルーム

- 解説

- マッシュルームは光合成をせず、落ち葉などを分解して栄養分をつくる。

問14

ホウセンカの体のつくりを調べました。

(1)ホウセンカの根には、多数の細かい毛のようなものがありました。この細かい毛のようなものの名前を答えなさい。

- 答え(1)

- 根毛

(2)ホウセンカの葉には、網目のような葉脈がありました。ホウセンカと同じ葉脈を持つ植物を、ア~オから1つ選びなさい。

ア. イネ

イ. トウモロコシ

ウ. アサガオ

エ. ユリ

オ. ツユクサ

- 答え(2)

- ウ

- 解説(2)

網目状の葉脈(網状脈)は、双子葉類の特徴である。よって双子葉類を選ぶ。

イネ、トウモロコシ、ユリ、ツユクサの葉脈は平行脈。単子葉類の特徴である。

(3)ホウセンカを赤く着色した水にさし、その後、茎を観察しました。茎の中で赤く染まった部分を正しく表しているものをア~エから選びなさい。

- 答え(3)

- ウ

- 解説(3)

- 道管が赤く染まる

【双子葉類の茎の断面】

(4)ホウセンカの根と同じつくりの根を持つ植物をア~オから選びなさい。

ア. オニユリ

イ. イヌシダ

ウ. スギゴケ

エ. タンポポ

オ. ツユクサ

- 答え(4)

- エ

- 解説(4)

- ホウセンカは双子葉類(種子植物)なので、主根と側根を持つ。同じ双子葉類を選ぶ。

オニユリ、ツユクサ:単子葉類(種子植物) ⇒ ひげ根

イヌシダ:シダ植物(胞子植物)⇒ ひげ根

スギゴケ:コケ植物(胞子植物)⇒ 根・茎・葉の区別がない

問15

植物を表のように分類しました。

| グループA | グループB |

| ① | アブラナ、サクラ、エンドウ | タンポポ、アサガオ、カボチャ |

| ② | コンブ、ゼニゴケ、ワラビ | マツ、サクラ、タンポポ |

| ③ | マツ、イチョウ、スギ | イネ、ツユクサ、カボチャ |

| ④ | トウモロコシ、イネ、ツユクサ | サクラ、アサガオ、アブラナ |

(1)表の①~④は、植物のある特徴をもとにグループAとBにわけられています。AとBの特徴の組み合わせとして正しいものを、それぞれア~クから選びなさい。

ア. A:単子葉類 B:双子葉類

イ. A:双子葉類 B:単子葉類

ウ. A:花がさかない植物 B:花がさく植物

エ. A:花がさく植物 B:花がさかない植物

オ. A:合弁花 B:離弁花

カ. A:離弁花 B:合弁花

キ. A:被子植物 B:裸子植物

ク. A:裸子植物 B:被子植物

- 答え(1)

- ① カ ② ウ ③ ク ④ ア

- 解説(1)

- ③ コンブ、ゼニゴケ、ワラビは胞子植物。胞子植物に「花」はない。

(2)花がさく植物には、おしべとめしべがひとつの花の中に両方そろっている両性花と、おしべを持つ花とめしべを持つ花が別々である単性花があります。表にあげた植物の中から、両性花と単性花をそれぞれ2つずつ選びなさい。ただし、当てはまる植物が3つ以上ある場合も答えは2つのみ答えなさい。

- 答え(2)

- 両性花:アブラナ、サクラ、エンドウ、タンポポ、アサガオ、イネ、ツユクサの中から2つ

単性花:カボチャ、マツ、イチョウ、スギ、トウモロコシの中から2つ

(3)花がさく植物には、がくや花びらを持たない植物があります。表にあげた植物の中から、がくや花びらを持たない植物を3つ選んで答えなさい。ただし、当てはまる植物が4つ以上ある場合も答えは3つのみ答えなさい。

- 答え(3)

- マツ、イチョウ、スギ、イネ、トウモロコシの中から3つ

問16

下に示した5種類の植物について、以下の問いに答えなさい。

【イヌワラビ ワカメ イネ ゼニゴケ マツ】

(1)5種類の植物すべてが持っているものは何ですか。ア~エから1つ選びなさい。

ア. 根

イ. 茎

ウ. 葉脈

エ. 葉緑体

- 答え(1)

- エ

- 解説(1)

- ゼニゴケ(コケ植物)、ワカメ(海藻)には根、茎、葉の区別はない。

(2)5種類の植物の中で、花をさかせる植物をすべて選びなさい。

- 答え(2)

- イネ、マツ

- 解説(2)

- イヌワラビ(シダ植物)、ワカメ、ゼニゴケは胞子で増えるため花はない。

(3)(2)のような植物を何といいますか。

- 答え(3)

- 種子植物

(4)植物は種類によって増え方が大きく違います。①、②の植物はそれぞれ何によって増えますか。

① イネ・マツ

② イヌワラビ・ゼニゴケ

- 答え(4)

- ① 種子 ② 胞子

- 解説(4)

- ① イネ・マツ:種子植物

② イヌワラビ・ゼニゴケ:胞子植物

問17

植物は光のエネルギーを利用して、葉ででんぷんをつくります。このことを調べるために、次のような手順で実験を行いました。

【実験手順】

1. 前日の夕方から暗室に植物を入れておく。

2. 翌朝、日なたに植物を出し、昼過ぎに葉をつみ取る。

3. つみ取った葉を熱湯につける。

4. 熱湯につけた後の葉を、湯で温めた液体Xにひたす。

5. 葉を取り出して水でよく洗う。

6. 液体Yにひたして、でんぷんができていることを調べる。

(1)手順1において、前日の夕方から暗室に植物を入れておく理由として正しいものを、ア~カからすべて選びなさい。

ア. 次の日に光合成をしやすいように、植物を休めるため。

イ. 葉の中にあるでんぷんをなくすため。

ウ. 葉の中のでんぷんを残しておくため。

エ. 光があたらないようにするため。

オ. 蒸散作用を盛んに行わせるため。

カ. 蒸散作用をおさえるため。

- 答え(1)

- イ、エ

- 解説(1)

- イ. 光合成によってでんぷんがつくられるのを確かめるため、前日までにつくられて葉に残っているでんぷんをなくす。

エ. 日光以外の光でも光合成は可能である。

(2)手順3について、葉を熱湯につけるのはなぜですか。理由として正しいものを、ア~オからすべて選びなさい。

ア. 葉のはたらきを止めるため。

イ. 葉の色をぬくため。

ウ. 葉を消毒するため。

エ. 葉をやわらかくするため。

オ. 葉をかたくするため。

- 答え(2)

- ア、エ

- 解説(2)

- ア. でんぷんが別の物質((6)- ①参照)に変わるのを防ぐ。

エ. 葉がかたいままだと、細胞の中まで液体Xがしみこまない。

(3)手順4について、以下の問いに答えなさい。

① 液体Xの名前を答えなさい。

- 答え(3)- ①

- アルコール

② 葉を液体Xにひたした目的は何ですか。

- 答え(3)- ②

- 葉の色(葉緑素)をぬくため

- 解説(3)- ②

- 葉の緑色(葉緑素)をぬくことで、液体Yの色の変化が見やすくなる。

(4)手順6について、以下の問いに答えなさい。

① 使った液体Yの名前を答えなさい。

- 答え(4)- ①

- ヨウ素液

② でんぷんがあると、液体Yにはどのような変化がみられますか。

- 答え(4)- ②

- 青むらさき色に変化する

- 解説(4)- ②

- ヨウ素液のもとの色は茶褐色であるが、でんぷんと反応すると青むらさき色に変化する。

(5)葉の細胞の中で、光合成を行う場所はどこですか。名前を答えなさい。

- 答え(5)

- 葉緑体

(6)葉でつくられたでんぷんは、葉から出て植物の体の中を移動し、いろいろなことに利用されます。

① 植物の体の中を移動するときは、でんぷんは変化して別の物質になっています。でんぷんが変化した物質の名前を答えなさい。

- 答え(6)- ①

- 糖(糖分)

- 解説(6)- ①

- でんぷんは水にとけやすい糖に変化し、植物の体の中を移動する。

② ①で答えた物質は、植物のある部分を通って運ばれます。その部分の名前を答えなさい。

- 答え(6)- ②

- 師管

③ 光合成でつくられたでんぷんは、植物の生活のためのエネルギーをつくる材料として利用されます。この作用を何といいますか。

- 答え(6)- ③

- 呼吸

問18

同じ大きさで、同じ枚数の葉をつけた植物A~Cと葉のない植物Dを用意し、図に記載した操作をおこない日当りの良いところに1日おきました。表は、この間に減った水の量を表したものです。

| A | B | C | D |

減った水の量

(cm3) | 6.4 | 4.8 | 2.4 | 0.8 |

(1)葉の表側から蒸散した水の量を求める式を、A ~ D の記号を使って答えなさい。

- 答え(1)

- A – B

- 解説(1)

- 全体(どこにもワセリンをぬらず、そのままの状態)で減った水の量(A)から、葉の表側にのみワセリンをぬったときに減った水の量(B)を引く。

(2)葉の裏側から蒸散した水の量は、葉の表側から蒸散した水の量より何cm3多いですか。

- 答え(2)

- 2.4cm3

- 解説(2)

- 葉の表側から蒸散した水の量は、

A – B = 6.4 – 4.8 = 1.6(cm3)

葉の裏側から蒸散した水の量は、

A – C = 6.4 – 2.4 = 4(cm3)

よって、その差は、

4 – 1.6 = 2.4(cm3)